[IN TEDDY'S HEIGHTS] : #12 : Une Histoire féminine du cinéma britannique (Partie 1)

|

| Copyright Météore Filmsu |

#12 : Une Histoire féminine du cinéma britannique (Partie 1)

L'émergence des réalisatrices, l'avenir appartiendrait aux réalisatrices, elles dominent qualitativement le cinéma britannique actuellement, etc. Voici ce qu'on peut lire parfois, ici et là, quand il s'agit de parler de films mis en scène par des femmes britanniques depuis la fin des années 2010. Il est légitime et louable de les mettre en avant. Comme il serait légitime et louable de ne pas suggérer à demi-mot qu'elles sont nouvelles, et de reconnaître le contraire. Parce que les réalisatrices ont toujours existé au sein du cinéma britannique (ou même des réalisatrices de nationalité britannique ayant exercé leur activité dans d'autres pays, voire des réalisatrices étrangères ayant éxercé plusieurs années en Grande-Bretagne), et que ce sont toujours des noms de réalisateurs qui reviennent lorsque le cinéma britannique est évoqué.

Pourtant, elles sont de plus en plus nombreuses à être produites et distribuées de nos jours. L'objectif ici est donc de vous raconter une certaine histoire des cinémas britannique, en vous parlant uniquement de réalisatrices. Afin qu'elles soient un peu moins invisibilisées. Sans en faire une liste, comme on énumère les produits sur une liste de courses. Mais de les regrouper, au sein d'un même texte qui approche le cinéma par son histoire chronologique, y regroupant plusieurs réalisatrices par période, parce qu'elles font toutes partie de la même histoire : le cinéma.

Note préalable : le cinéma irlandais et ses réalisatrices ne sont finalement pas inclus dans cet article, pour ne pas le rendre plus dense / long qui ne l'est déjà. Il y aura peut-être un texte / article indépendant.

1. Pionnières (1900-1920)

Laura Eugenia Bayley, Ecole de Brighton

Quoi de mieux que commencer par celle qui a participé au lancement du cinéma britannique ? En France, nous avons (eu) la talentueuse Alice Guy. En Grande-Bretagne, il y a (eu) Laura Eugenia Bayley. Et à la même époque. Elle était également comédienne, c'est même ainsi qu'elle a commencé au sein d'une compagnie de théâtre avec ses soeurs. Spécialisées dans le burlesque, elles se produisaient à Brighton (dans le sud de l'Angleterre). Elle y rencontre George Albert Smith, avec qui elle organise des journées et des soirées de divertissements en tous genres. Petit à petit, le couple s'intéresse à la capture du mouvement. Ils finissent par co-fonder l'École de Brighton, avec James Williamson, Frank Motthershaw, Cecil Hepworth, William Haggar et Esmé Collings.

Il s'agit d'un courant du cinéma britannique, à la même période des débuts des frères Lumière, de Georges Méliès, de Gaumont et de Pathé. Laura Eugenia Bayley a participé, comme comédienne et metteuse en scène à tous ces court-métrages, à l'apparition du découpage technique, des gros plans, du montage narratif, du plan subjectif, et du champ/contre-champ. Ces productions artisanales se sont beaucoup inspirées de l'expérience de comédiennes de Bayley et de ses soeurs, autant dans le burlesque que dans les facultés narratives. Chaque personne impliquée sur un film faisait alors partie du processus de décision créative. Grâce à des archives préservées au British National Film and Television Archive, il est certain que Bayley a "supervisé des facials" (dans des termes actuels, cela signifie qu'elle a mis en scène/réalisé certaines prises de vue/séquences). George Albert Smith a lui-même déclaré qu'elle a pris une caméra pour aller capter des scènes sur le littoral.

L'historien Luke McKernan écrit, en toute supposition car il est quasiment impossible désormais de le vérifier, que Laura Eugenia Bayley aurait pu mettre en scène jusqu'à 84 films. Des oeuvres aussi bien filmées en Angleterre qu'en Écosse, mais aussi en Belgique, en Italie, en Inde, etc. Malheureusement, toutes ces informations sont maintenant que des empreintes écrites (qu'il faut continuer de préserver), avec la disparition des films et la faible quantité d'archives disponibles.

Au-delà de la disparition d'oeuvres, ou même de certaines qui sont retrouvées depuis une décennie, il suffit de lire les études successives faites et leur emploi presque constant du conditionnel, pour remarquer que la place des femmes au sein de l'industrie cinématographique britannique (pas uniquement comme réalisatrices) est un miroir perturbant de la place des femmes dans la société britannique de ces époques. Il est d'autant plus triste de constater la quantité imprécise de femmes (réalisatrices, techniciennes, scénaristes, etc) qui ont été effacées de mouvements pourtant fondateurs.

La pionnière Ethyle Batley

Dans les années 1910, le cinéma britannique commence tout juste son expansion, avec de nombreux réalisateurs passant d'artisans aux productions de studios. Notamment grâce aux créations de, entre autres : Elstree Studios, ceux de London Films à Twickenham, ceux de Gaumont British à Shepherd's Bush. Au milieu de tous ces hommes, il y avait le couple Batley : le réalisateur Ernest, et la réalisatrice Ethyle. Comme toute femme essayant de se faire une place comme metteuse en scène, elle finit par subir le sexisme et les rejets. Elle a donc travaillé comme indépendante, accompagnée de son mari, en produisant eux-mêmes leurs films. Bien qu'elle réalisa principalement des films à destination des enfants et des films tous publics, Ethyle Batley a exploré plusieurs genres : comédie, aventure, guerre, mélodrame, polar. Une manière d'expérimenter les différents régimes d'image, et la structure narrative. Cependant, on y retrouve souvent deux éléments clés : l'utilisation de plans très courts pour obtenir un montage très vif, et une notion de distinction entre les échelles de plans (gros plans pour le drame, plans plus larges pour un ton léger). Sa carrière prit malheureusement fin en 1917 à sa mort, en laissant tout de même pas moins de 64 courts-métrages en tant que réalisatrice.

2. Naissance d'une industrie (1920-1945)

John Grierson et Ruby Grierson

En 1930, le réalisateur et producteur John Grierson créa le "mouvement du film documentaire" au sein de l'unité cinéma de l'Empire Marketing Board (une organisation du gouvernement britannique) grâce au succès un an plus tôt de son film Drifters. Quatre ans plus tard, le mouvement fut transféré au General Post Office. Le mouvement a perduré jusqu'à la fin de la seconde guerre mondiale, non sans remous : des cinéastes fondaient des antennes indépendantes ici et là, d'autres le quittaient simplement tout en continuant de s'en inspirer, et d'autres créaient des sociétés de production grâce à leur expérience. Parmi les cinéastes les plus connus de cette période, il y a Alberto Cavalcanti, Humphrey Jennings, Harry Watt, Basil Wright. Toutefois, l'une des bonnes actions de John Grierson (avant qu'il ne quitte la Grande-Bretagne en 1939 pour le Canada) fut de donner une place à des femmes comme metteuses en scène de films documentaires au sein du mouvement. Notamment à ses soeurs Marion Grierson et Ruby Grierson (bien que celle-ci meurt en 1940).

Formée au montage par son frère, Marion s'est spécialisée dans les films promotionnels pour le tourisme. Au point de progressivement en diriger l'unité de développement, ce qui fit d'elle également une productrice. Bien que destinés à attirer des touristes, ses films comme Around the green village (1937) tendaient à montrer la vie dans les campagnes et les littoraux, où les progrès sociaux, économiques, logistiques et de services publics pouvaient améliorer un minimum la vie des locaux. Dans Around the green village, il y a notamment des enfants ayant enfin accès à de l'eau courante.

A la même époque, Marion Grierson abandonna petit à petit la mise en scène pour être rédactrice en chef d'une revue faisant la promotion du mouvement documentaire. Jusqu'à ce qu'elle se marie et donne naissance à un premier enfant, la faisant se retirer de l'industrie cinématographique. Société patriarcale oblige... Sa soeur Ruby avait les mêmes appétences pour le social. Dans Today we live (1937), elle s'attarde sur un service social qui convertit une grange en salle des fêtes grâce à un groupe de femmes. Co-réalisé avec Ralph Bond, cette observation est mise en miroir avec un centre d'apprentissage construit par des hommes mineurs de charbon au chômage pour se reconvertir. Deux communautés en miroir, mais un même film mettant en valeur les classes ouvrières et leur solidarité. Deux décennies avant l'apparition du Free Cinema.

Mary Field

Il y eut aussi des réalisatrices hors du mouvement documentaire. Notamment Mary Field, qui s'est initiée au montage, à l'écriture de scénarios, à la mise en scène et à la production. Tout en continuant ses activités pédagogiques. Avec le directeur de la photographie Percy Smith, elle se lança dans une série de documentaires animaliers, intitulée Secrets of Nature. Le début des émissions animalières. Mary Field continua ensuite sur cette thématique, notamment pour Gaumont implanté en Grande-Bretagne. Au coeur de ses oeuvres se trouve une esthétique entre naturalisme et poésie, basée sur son amour de la nature et des êtres vivants. Ses nombreux gros plans sur les animaux peuvent faire penser à une cinéaste du XXIe siècle du nom d'Andrea Arnold. Économe en matière de paroles, elle comptait davantage sur le montage et une sensorialité entre les successions de paysages, pour guider son observation sensible. Ces oeuvres lui ont permis d'élargir son travail : géographie, Histoire, éducation physique, divertissements pédagogiques pour enfants, etc. Jusqu'à diriger le département divertissements pour enfant de la célèbre société de production Rank.

Kay Mander

Une autre réalisatrice a travaillé pour un studio important à la même époque. Kay Mander a travaillé pour le célèbre Alexander Korda, fondateur de London Films (et celui qui a créé la rencontre entre Michael Powell et Emeric Pressburger). Puis elle rencontre divers producteurs au fil des années, mais malgré les difficultés à se faire une place, réussit toujours à réaliser des documentaires. Elle a également participé à l'effort de guerre comme le promouvait le Ministery of Informations, en réalisant des documentaires pour la propagande. Sauf que Kay Mander avait d'autres aspirations (qu'elle n'a bien sûr malheureusement pas pu concrétiser à chaque fois, la place de la femme dans l'industrie cinématographique tout ça, tout ça). Avec le court-métrage Highland Doctor (1943), elle va à la rencontre de services médicaux dans les Highlands en Écosse, et y mélange des acteurs professionnels et des habitants locaux.

En alternant documentaire et fiction, elle cherche à montrer une réalité terrible et en même temps à soutenir un idéal socialiste où la santé serait un domaine pris bien plus au sérieux par les gouvernements, et nationalisé. Après la guerre, Kay Mander a connu diverses expériences pour tenter de se faire une place. Elle a créé sa propre société de production avec son époux producteur Neilson Baxter ; elle le rejoint en Indonésie moins de dix ans plus tard, où il participait à l'instauration d'une société de production / création / diffusion cinématographique ; puis elle revient au Royaume-Uni en tant que scripte pour poursuivre malgré tout son désir de travailler dans le cinéma national. Elle est notamment aux génériques de Bons baisers de Russie (1963), Les héros de Télémark (1965), L'île de la terreur (1966), Cosa Nostra (1972), Mahler (1974), Tommy (1975), La guerre des otages (1979).

Margaret Thomson

Dans le même sillage que Kay Mander, Margaret Thomson s’est elle aussi illustrée dans le cinéma documentaire de commande, en mettant la rigueur de son regard au service d’une mission pédagogique limpide et ambitieuse. Formée en biologie puis en anthropologie en Nouvelle-Zélande, Margaret Thomson rejoint le Royaume-Uni dans les années 1930, où elle s’oriente vers le documentaire scientifique. Elle intègre rapidement la GPO Film Unit, puis la Crown Film Unit pendant la seconde guerre mondiale, devenant l'une des rares femmes à accéder à des responsabilités de réalisation dans un cadre institutionnel. Elle s’y spécialise dans les films pédagogiques à destination des services de santé ou de l’agriculture. Son objectif était de produire un savoir visuel accessible et clair, à une époque où l’image devait éduquer autant que convaincre. La confiance que lui accordèrent certains producteurs publics la place parmi les rares cinéastes à avoir pu construire une œuvre suivie, sans être cantonnée à la sphère strictement "féminine" ou privée.

Ce qui frappe dans les films de Margaret Thomson, c’est la rigueur formelle avec laquelle elle agence narration et pédagogie. Dans Clean Milk (1943), elle illustre le processus de distribution du lait avec une clarté presque didactique, mais aussi quelque part chorégraphique, où chaque geste du quotidien rendu minutieux devient une séquence rythmée. Sa mise en scène refuse tout sensationnalisme : plans fixes, transitions logiques, gros plans démonstratifs. Mais ce dépouillement apparent cache un vrai souci d’efficacité politique : elle conçoit le cinéma comme un outil de bien-être collectif, et ses films se veulent directement utiles, concrets, ancrés dans la vie réelle. Un cinéma "invisible" mais rigoureux, où la précision formelle est au service d’un progrès social pensé collectivement.

3. Âge d'or du cinéma amateur britannique (1920-1945)

Jenny Gilbertson

Toujours dans cette période d'avant guerre, une certaine Jenny Gilbertson est arrivée tout à fait par hasard dans le milieu du cinéma. Formée comme enseignante puis devenue journaliste, elle découvre le cinéma amateur et comprend que cet art est fait pour elle. Elle commence par réaliser, comme amatrice, des films éducatifs en 16mm qu'elle utilisent pour ses cours. Puis, un jour elle invite John Grierson à voir l'un de ses films. Il lui a tellement plu, que le cinéaste / producteur lui donne des conseils techniques pour faire des films documentaires, et lui recommande une caméra professionnelle 35mm. Certains de ses films suivants sont achetés par ce même John Grierson. Tout cela lui permit de continuer à développer sa pratique et son approche. Jusqu'à ressentir une adéquation avec les films du Documentary Film Movement ou ceux de Humphrey Jennings.

En 1934, elle réalise The Rugged Island : a shetland lyric, presque 1 heure observant la vie compliquée de familles d'agriculteurs dans le nord de l'Ecosse et ses îles. On y trouve son attrait pour une caméra agissant comme témoin / observateur discret, à la fois un point de vue omniscient mais qui se fait oublier. Cela donne des plans-séquences et quelques travellings au mouvement minimal, pour se fondre dans l'environnement. Sauf que la guerre arriva, et Jenny Gilbertson ne fait pas de films pendant plusieurs années (en ayant d'autres activités professionnelles très éloignées). C'est en 1967, prenant sa retraite d'enseignante, que la cinéaste décide de revenir dans le cinéma. Elle rassemble plusieurs images tournées ici et là dans les îles Shetland, ce qui donne ensuite le film Shetland pony (1969). Quelques années après, elle part pour le Canada et l'Arctique, où elle passe une décennie à filmer la vie de plusieurs communautés locales (dont les inuites). Telle la série de plusieurs films intitulés People of Many Lands.

(Réalisatrices amatrices) - Sally Sallies Forth

Le cinéma amateur était très répandu dans l'entre deux guerres en Grande-Bretagne. L'un des films les plus représentatifs de cette tendance et du désir de femmes à se faire une place, s'intitule Sally Sallies Forth (1928). S'il est si particulier, et important, c'est parce qu'au-delà d'être réalisé par Frances Lascot, il a été fabriqué par une équipe composée uniquement de femmes. Jusqu'au casting, entièrement féminin également. Il est considéré comme le premier film amateur fait entièrement par des femmes. Le court-métrage raconte l'histoire de Sally, devenant par hasard domestique pour des femmes bourgeoises lors d'une garden party. Frances Lascot et son équipe le mettent en scène avec comédie, avec ce chaos assez burlesque qui s'installe. Comme s'il y avait déjà l'envie de bousculer la bourgeoisie, et par conséquent l'ordre établi.

Ruth Stuart Rodger

Ruth Stuart Rodger s'est aussi distinguée parmi les réalisatrices amatrices. Jusqu'à obtenir une réputation à l'international, grâce aux nombreux prix pour ses films. Elle était même surnommée, par la revue Movie Maker en 1939 : "the maestra of Manchester". Sa filmographie fait partie de celles dont la majorité semble comporter de nombreux manques, à la fois parce qu'il existe très peu d'archives (et donc il est difficile aujourd'hui de trouver des informations concrètes) et parce que bon nombre de films ont de toute évidence disparu. La revue Movie Maker évoquait des films réalisés pendant l'adolescence, tandis que les premiers films retrouvés sont datés de ses 25-26 ans.

Le premier ayant été identifié s'intitule RAF Pageant (1931), portant sur l'observation d'un cortège de la Royal Air Force en se positionnant au milieu de la foule. Des filtres sont ajoutés à l'image pour atténuer le ciel, et le film fonctionne comme "un poème de mouvement et de vitesse", tel que décrit par la plateforme AMDB (Amateur Movies DataBase). Le vol et le mouvement semblaient une obsession dans son travail. Car un autre film identifié, intitulé Egypt and back with Imperial Airways (1932), est un montage de son voyage partant d'Angleterre vers la Grèce, puis jusqu'au Caire, avec quelques visites. Elle expérimente le 35mm pour la première fois lors d'un voyage au Kenya en 1935. Elle ira également jusqu'à New York, en Inde, etc. Entre tous ses documentaires, elle réalise une fiction imaginant une apocalypse, intitulée Doomsday (1936). Ruth Stuart Rodger disparaît des archives après 1939, et la seule mention la concernant ensuite concerne son décès en 1982 avec aucun autre film évoqué.

Autres réalisatrices amatrices

Vous vous en doutez, le sexisme de l'industrie cinématographique qui régnait ne permettait pas que les travaux des réalisatrices amatrices leur permettent d'être une étape avant de débuter une carrière professionnelle – comme ce fut le cas pour de nombreux réalisateurs. Cela implique que la grande majorité des carrières des réalisatrices britanniques fut brèves. De nombreux témoignages rapportent pourtant que les femmes étaient des participantes assidues et engagées dans les ciné-clubs, entre les années 1930 et 1960. Quand bien même des hommes des ciné-clubs faisaient en sorte que les femmes ne prennent pas part à l'organisation de ceux-ci, les femmes présentes créaient leurs propres sections et réseaux, dans le but de pouvoir produire des films amateurs. Le film Sally Sallies Forth (1928) est né ainsi. Il serait possible de parler encore de nombreuses réalisatrices amatrices, telles que Eunice Alliott, Laura Day (et son époux Harold Stuart Day), Mollie Butler, Barbara Brindle, etc.

4. Après la guerre, la reconstruction (1945-1960)

Les studios, reconstruction après-guerre

De l’immédiat après-guerre jusqu’aux années 1980, l’accès à la mise en scène de films pour les femmes reste dramatiquement réduit. Cette période correspond pourtant à un âge d’or pour les studios britanniques, à une production florissante, à une fréquentation record des salles, et à l’appui d’organismes publics comme le BFI ou le tout nouveau National Film Finance Corporation (NFFC). Mais ces instances renforcent surtout un système existant, sans réellement encourager l’émergence de nouveaux profils créatifs, encore moins ceux des femmes. La structure pyramidale et rigide de l’industrie, dominée par les grands studios (Ealing, Gainsborough, Rank Organisation, Pinewood, Elstree, Shepperton…), ne laisse que peu de place à des trajectoires alternatives.

Ces sociétés dirigées par des hommes comme Michael Balcon, Alberto Cavalcanti, Arthur Rank, Norman Loudon, Alexander Korda et d'autres (créant, dirigeant, gérant, rachetant, parfois à tour de rôle...) organisaient la production selon des modèles éprouvés, avec des formules narratives et esthétiques qu’il s’agissait de répéter de film en film. Dans ce cadre, les rôles féminins se cantonnaient à l’interprétation ou à des postes techniques subalternes, et la hiérarchie des syndicats professionnels verrouillait l’accès aux postes-clés de l’écriture et de la réalisation. Même Muriel Box, réalisatrice britannique la plus prolifique à ce jour, n’a eu accès qu’à deux reprises à un véritable studio pour ses films. C’est dire la fermeture du système.

Le cinéma britannique d’alors privilégiait des récits d’évasion, de repli ou de reconstruction, en réponse aux traumatismes de la guerre pour retrouver un "mode de vie" et les moeurs d'avant guerre. La diversité des genres (drames, comédies, polars, historiques, films coloniaux) ne signifiait pas pour autant diversité de points de vue. Il s’en dégageait un certain conservatisme moral et idéologique, une normalisation des récits masculins et hétérocentrés. Pour autant, cela ne signifie pas une absence de grandes œuvres ou de propositions fortes : plusieurs cinéastes, parfois dans les marges du système, ont su détourner les contraintes pour imposer leur vision. Mais dans l’ensemble, l’institution cinématographique restait profondément réticente à l’idée de faire place à d’autres récits, et à d’autres récits pour & par des femmes.

Muriel Box

Muriel Box a commencé comme secrétaire pour Michael Powell, puis comme scripte, puis a réalisé quelques court-métrages durant la seconde guerre mondiale pour l'effort de guerre. Jusqu'à devenir scénariste. Elle avait également un rôle important au sein des studios Gainsborough lorsque son mari Sydney Box en a pris la tête à l'initiative de Rank (entre 1945 et 1951). Sauf que le couple ne pouvait pas produire tout ce qu'il/elle voulaient, et étaient cantonné•e•s aux mélodrames. C'est alors qu'il/elle créent leur propre société de production, donnant par conséquent davantage de chances de mise en scène pour Muriel Box. Ses films se distinguent parmi toutes les productions de l'époque, par des thèmes féministes et politiques forts.

En avance sur son temps, elle abordait aussi bien l'hypocrisie politique, les rapports Irlande/Grande-Bretagne, la sexualité féminine, les violences conjugales, la bigamie, l'indépendance professionnelle de la femme, la légitimité et la place d'individus dans la société, etc. Parmi ses films les plus passionnants, Street corner (1953), The beachcomber (1954), To Dorothy a son (1954), Simon and Laura (1955) et Too young to love (1960) sont à voir. On y retrouve à chaque fois ce ton très engagé dans une proximité à recherche réaliste, des plans serrés sur les échanges verbaux, une attention particulière au corps féminin qui subit son environnement, et le choix du contre-champ comme relief psychologique. Un décalage social, émotionnel, professionnel, ..., séparant les hommes et les femmes, se retrouve régulièrement dans les films de Muriel Box.

Elle déclara même que son film La vérité sur les femmes (1957) est son plus personnel. Film qui fut honteusement limité dans son exploitation par le producteur Michael Balcon, qui craignait une mauvaise publicité auprès de l'industrie, gérée par des hommes principalement conservateurs. Mais le producteur ne s'en est pas tenu à cela : il a rejeté un scénario de la cinéaste, doutant de ses compétences pour des projets d'ampleur et pensant qu'elle était à sa place dans la comédie. Elle souhaitait adapter Roméo et Juliette de William Shakespeare, à la société des années 1950. Mais Balcon n'était pas le seul à la rejeter. Son mari Sydney a dû faire croire qu'il réalisait lui-même The happy family (1952) pour que le film puisse trouver des financeurs. Des acteurs et actrices refusaient de jouer pour Muriel Box. Jean Simmons, alors très en vogue et puissante dans l'industrie, a malheureusement réussi à faire retirer la cinéaste du film So long at the fair (1950) pendant sa pré-production. Film pourtant produit par Sydney Box à Gainsborough, et finalement réalisé par Terence Fisher.

Malgré toutes ces difficultés et censures, Muriel Box a obtenu une distinction : l'Oscar du meilleur scénario original pour Le septième voile de Compton Bennett (1945). Puis après avoir arrêté le cinéma, elle a lancé sa propre maison d'édition féministe : Femina. Tout en écrivant elle-même. Le rêve qu'elle n'a pu accomplir fut d'aller réaliser des films à Hollywood. Ce qu'a réussit Ida Lupino. Fille d'un acteur et d'une actrice, elle a baigné dans un environnement d'artistes (comédiens, danseurs, marionnettistes, illusionnistes, etc) et a commencé à jouer très jeune. Elle a joué dans des films britanniques, avant d'être sollicitée par des productions américaines (une dizaine d'années avant la seconde guerre mondiale). S'intéressant à la mise en scène, elle fonde une société de productions avec son époux Collier Young. A noter que trois films de Muriel Box sont disponibles sur FilmoTV, à l'heure où ces lignes sont écrites.

Ida Lupino

Six films en cinq ans, dans l'après guerre. Six films où elle ne cherche pas de ressorts dramaturgiques ou à innover. Là où Ida Lupino se démarque, c'est dans son envie de dresser des portraits (de personnages, de moeurs, de paysages) se croisant tous pour en dresser un autre : celui de l'Amérique avec ses ambiguïtés et ses limites. Car ce qui l'intéresse, c'est d'inscrire des personnages de classe moyenne dans un genre cinématographique, pour exacerber les émotions et sensations que ces personnages traversent dans leur situation sociale. Aux âmes fragilisées par la vie en Amérique, Ida Lupino apporte un équivalent de grandes tragédies romanesques. Elle leur permet d'être "bigger than life". Tel Outrage (1950), histoire d'une employée de bureau, violée la veille de son mariage. Le film traite du traumatisme qui s'en suit, dans les jours suivants.

Un sujet fort dans une société très puritaine. Les quatre premiers films qu'elle a réalisé parlent de jeunes femmes dans le passage à l'âge adulte, jusqu'à ensuite se tourner vers le portrait d'une masculinité fragilisée. Ida Lupino avait déjà ce quelque chose qui fait depuis les années 1980 la force du cinéma de Mike Leigh : une compassion pour des personnages désoeuvrés face à un quotidien ou un événement, dont quasiment le seul combat (enjeu) est face à leurs souffrances. Comme si la cinéaste était en train de créer un pont entre le cinéma hollywoodien dit classique et ce qui allait advenir avec les mouvements néo-réaliste (Italie), Free Cinema (Grande-Bretagne) et nouvelle vague (France). Son travail autour du traumatisme a trouvé un écho dans les années qui suivirent. Notamment par l'usage d'ellipses et du cadre fixe, pour se concentrer sur l'intériorité de ses personnages. La tension n'y vient pas d'éléments narratifs superflus, mais bien des personnages mêmes – entre autres en rapport avec leur anxiété sociale.

Si Ida Lupino se démarquait autant, c'est parce qu'elle avait déjà compris la puissance de la pudeur, de ce qu'on pourrait aussi nommer une mise en scène sobre, minimaliste. Les critiques virulentes envers son travail, et envers ses personnages, furent nombreuses. Après l'échec de Bigamie (1953), sa société de production doit fermer ses portes. Cela la tiendra éloignée de la mise en scène de films pendant de nombreuses années, s'orientant plutôt vers la télévision. Elle tourne une multitude de fictions pour la télévision (The Donna Reed show, Alfred Hitchcock présente, Les incorruptibles, The twilight zone, Ma sorcière bien-aimée, ...). Quand bien même elle a dû se retirer, les critiques et polémiques sont la preuve que ses idées ont visé juste dans une société qui n'était pas encore prête à changer.

Jill Craigie

Elle ne fut pas la seule à arrêter de son plein gré, à cause du rejet et des critiques de la part des hommes au sein de l'industrie. Jill Craigie a également choisit cette voie. D'abord journaliste, elle se tourne rapidement vers le cinéma, et plus spécifiquement vers le documentaire, dès les années 1930 en réaction à la situation politique en Europe. Elle écrit des scénarios de documentaires, avant de passer à la mise en scène elle-même dès la fin de la guerre. Tout commence en 1946 avec un court-métrage sur l'art moderne, avec les artistes Henry Moore, Graham Sutherland et Stanley Spencer considérés comme "artistes de guerre". Toujours intriguée par les conséquences de la guerre, Jill Craigie tourne à Plymouth un mélange de fiction et documentaire intitulé The way we live (1946). Elle s'intéresse aux plans de reconstructions et ainsi à l'architecture, tout en prenant le point de vue d'un journaliste visitant une famille locale devenue sans-abri à cause des bombardements.

Sa vision du cinéma était novatrice : ambiguïté fiction et documentaire, parler des prolétaires et leur donner les rôles principaux, adopter un point de vue féministe, diriger des castings composés d'amateur•rice•s. Du Free Cinema avant l'heure. Mais avec ses propres spécificités. Comme l'intégration de réels témoignages à la fiction, des surimpressions, des voix-off militantes, et des plans séquences pour créer une immersion empathique dans la population marginalisée. Les années suivantes, elle s'intéressa aux enfants déplacés à cause de la guerre et suivis par l'UNESCO (dans Children of the ruins, 1948). Puis la pauvreté dans un village minier au Pays de Galles au même moment que l'industrie du charbon est nationalisée, où une fille de mineur décide de partir à Londres pour chanter. Il s'agit de Blue Scar (1949), où la cinéaste – socialiste revendiquée – insiste sur la souffrance des conditions de travail, sur la mauvaise rémunération, sur la fragile sécurité au travail, sur l'impact au sein des familles.

Sa frustration vis-à-vis de l'industrie cinématographique dominée par les hommes, rejetant constamment les femmes, la poussa à aborder frontalement le féminisme dans son "dernier" film (elle en réalise un autre en 1995 pour la BBC sur la guerre en Yougoslavie). To be a woman (1951) s'intéresse à des enseignantes, des infirmières, des artistes féminines, des femmes politiques et même des employées d'usine. Le film dresse tous ces portraits pour évoquer l'inégalité salariale entre les femmes et les hommes. Toutefois, son engagement ne s'arrêta pas avec son travail au cinéma. Activiste, elle participait à des campagnes de mouvements féministes, et avait pour projet une oeuvre littéraire historiographique sur le mouvement des suffragettes. Un projet inabouti qu'elle a porté jusque dans les années 1970, dont heureusement des éléments de travail ont été conservés.

Wendy Toye

Plusieurs réalisatrices de cette période ont décidé d'abandonner le cinéma (la mise en scène), face aux manques de soutiens (et aux refus de soutiens) pour réaliser des projets ambitieux. Dans cette période d'après guerre, les hommes qui dirigeaient l'industrie associaient honteusement les réalisatrices à des films "légers", comme des comédies. Comédies de moeurs incluses. C'est le cas de Wendy Toye, de base danseuse, chorégraphe et metteuse en scène de théâtre. Elle intègre le monde du cinéma à la fois comme actrice et comme chorégraphe pour des films. Avec son court-métrage The stranger left no card (1952), elle attire l'attention d'Alexander Korda qui lui propose un contrat (film dont la mise en scène était d'abord attribuée à David Lean, qui abandonna le projet). Le film impressionna également Jean Cocteau, lui décernant le prix de Meilleure Fiction au Festival de Cannes 1953 lorsqu'il présidait le jury. Le cinéaste a même décrit le film de "chef d'oeuvre". Son premier long-métrage est un polar / film noir intitulé The Teckman mystery (1954), un genre qui ne la passionna pas vraiment.

Wendy Toye se sentait plus à l'aise dans son projet suivant, la comédie Raising a riot (1955) avec le grand Kenneth More. C'est un succès critique et au box-office. Sauf que Korda meurt brutalement en 1956, transférant en conséquence le contrat avec la réalisatrice au producteur Arthur Rank. Mais il n'était évidemment pas son homologue, il n'avait que faire des ambitions et projets de Toye. C'est ainsi qu'elle enchaîne la mise en scène de comédies. Aucune ne retrouve cependant tout ce qui se trame derrière la légèreté de Raising a riot, où la parentalité est questionnée avec ce soldat démobilisé qui doit apprendre à s'occuper de ses enfants seul après trois ans dans la Navy. Pourtant, la cinéaste avait de belles idées, que ce soit en puisant dans son passé de chorégraphe pour rythmer ses montages, qu'un film puisse être construit comme une fable, et contraster le surréalisme timoré de ses décors par une légèreté de ton.

Après ces comédies produites par Rank, Wendy Toye se tourne vers la réalisation pour la télévision. Malgré le peu de films qu'elles aient pu réaliser respectivement, les réalisatrices Muriel Box, Ida Lupino, Jill Craigie et Wendy Toye ont autre chose en commun que le manque de confiance des producteurs britanniques. Elles ont toutes inspiré d'autres femmes à se lancer dans le cinéma. A noter cependant que, contrairement à ces trois autres réalisatrices, Wendy Toye fait exception en n'ayant jamais traité du féminisme, et intégrant peu de personnages féminins dans ses films. Elle déclara toutefois « qu'il vaut mieux donner l'exemple d'une action concrète, se mettre au travail sans être ennuyeux que de monter sur une tribune et de faire un grand discours sur le sujet. En étant didactique, on s'aliène une grande partie de son public. ». Le projet qu'elle aurait voulu concrétiser était un film fantastique. Elle aurait voulu s'inspirer de Michael Powell et Emeric Pressburger, en allant plus loin que ce qu'elle a pu proposer dans son beau court-métrage On the twelfth day (1955).

Joy Batchelor

Une autre réalisatrice qui ne cherchait pas à être didactique vis-à-vis de ses combats au sein de ses films, et qui tenait avant tout à prouver qu'une femme pouvait totalement réussir en tant que réalisatrice, scénariste, productrice, c'est Joy Batchelor. Passionnée dès l'enfance par le dessin, elle intègre une école d'art et en décline une autre (malgré les bourses) pour aider financièrement sa famille. Son premier travail y trouve un lien direct, en étant dessinatrice industrielle : elle dessinait des concepts puis peignait des objets décoratifs sur une chaîne de montage. Elle se fait licencier pour avoir critiqué les mauvaises conditions de travail des ouvriers. Elle enchaîna plusieurs emplois avant de se stabiliser. Dont un poste au studio d'animation de Dennis Connelly, qui lui fit découvrir le cinéma d'animation.

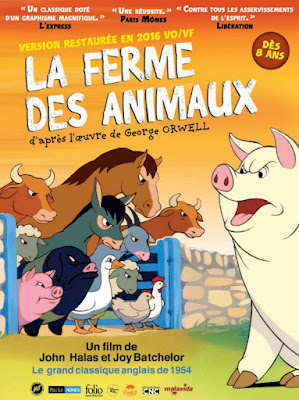

Suite à la fermeture du studio quelques années après, elle devient sérigraphe pour concevoir des affiches dans la publicité. En 1937, elle intègre un tout nouveau studio d'animation à Londres. C'est là qu'elle rencontra János Halász, dit John Halas, qu'elle épousera. Ils ont fait face à l'instabilité économique du studio, et sont passés par d'autres sociétés ensuite. Jusqu'à créer leur propre studio d'animation en 1940. C'est alors qu'est fondé le studio Halas & Batchelor, employant petit à petit plus d'une cinquantaine de personnes. Et dont le travail s'alternait entre projets personnels, commandes institutionnelles et travaux commerciaux. Pendant la seconde guerre mondiale, le couple a produit et réalisé des films d'animation de propagande, sous la commande du Ministère de l'Information. Le duo y a trouvé un avantage : leurs plus de 70 films durant cette période a permis que l'animation soit de plus en plus prise au sérieux, capable d'aborder des sujets de société.

Leur studio a produit tellement de films, dont certains sont très sûrement perdus, qu'il s'est imposé historiquement comme l'un des plus grands studios de cinéma d'animation ayant existé. Plusieurs thématiques ont traversé leurs oeuvres. Telles que le prolétariat, l'anti autoritarisme, l'égalité sociale. L’exemple le plus emblématique reste La ferme des animaux (1954), adaptation du roman de George Orwell. Ce film, que Joy Batchelor co-réalise et co-scénarise, est souvent présenté comme le premier long-métrage d’animation britannique. Derrière ses apparences animalières, le film est une critique virulente du stalinisme, abordant la trahison des idéaux révolutionnaires. Joy Batchelor y déploie une narration limpide mais puissante, en lien direct avec ses convictions antifascistes et antiautoritaires. Une version sombre et satirique à la fois, dont le but était de transmettre la résistance à un leadership autoritariste. Parmi d'autres films marquants qu'elle co-réalise, on peut citer Magic Canvas (1948), sur le pouvoir créatif de l’art, ou encore des courts-métrages pédagogiques comme The Shoemaker and the Hatter (1950), qui expliquent des notions économiques avec clarté.

Elle s’est aussi impliquée dans des productions destinées à un public plus jeune, sans jamais renoncer à l’intelligibilité des sujets abordés. On trouve dans ses œuvres une pédagogie discrète mais omniprésente, ainsi qu’une volonté affirmée de démocratiser la culture (ainsi que le cinéma d'animation), d’illustrer la lutte des classes ou de mettre en scène des personnages modestes dans un monde en mutation. Tous ces éléments étant portés par un fort contraste, travaillé depuis les graphismes de ses storyboards, entre l'utilisation de la pastel et des zones sombres dans l'image. En tant que femme dans un domaine alors dominé par les hommes, qui plus est dans l’animation – souvent reléguée à une forme mineure, Joy Batchelor a constamment dû démontrer sa légitimité. Et pourtant, elle a su imposer une vision ambitieuse, humaniste et exigeante. Elle fut l’une des premières à prouver que l’animation pouvait traiter de politique, d’économie, de morale ou de société sans se réduire à un simple divertissement. Son influence se ressent encore aujourd’hui dans la manière dont l’animation britannique aborde les sujets graves avec une certaine élégance graphique et une clarté didactique.

Teddy Devisme

.png)

.png)

.png)

![[IN TEDDY'S HEIGHTS] : #12 : Une Histoire féminine du cinéma britannique (Partie 1)](https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEj2oFJ2rpcCe_446QnvPQQmMAfGBOP5AUpLE_b_zWQXkNRmjD5JmJAs98y7UehyhoX37HKlif3zoHc3X7oGEYW9J6h0Yho2Kl63LP4-Y9uhGNiMo6gLPHd00n-gJ0V4z0kPf5bk2iZX9dmXPAtqQylA2y_7IZt47U8S7LfwBveGY52nvpP36EUQgCwgtgPM/s72-c/20210725_142257.jpg)

![[CRITIQUE] : Retour à Silent Hill](https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjphrdFnM6OHB59tVRyUXUz7daZPQ8e2UhRf9B53gC_5GSbin3BTnkKS6k7DEcRkNqHh5wPAY6i3uT0KhTwUb5FNLPeKIyxdDT4Miz226ocWUc878F-Cn8iwk_UZrCvSJOso26MfKfeB5PlzVQhte8YQ1oU3yBPVGGm7xHL39DeI7R1Uwjk220yJ8IMXamQ/s72-c/1000009208.jpg)

![[CRITIQUE] : Send Help](https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhGN0s0zp-dnj60kKS-9U5p49lBlHWjvcbfJxr5SFhz81Esekm3Ez8U1ph7AiQSjsHxhpniJ8xe2OyLwOjpj-1DQvrOsQizXpMYmyrZg391aQ8qJYytcou-2642hA7bBNKUoM-zB1wjhIry2U1Me2xWDaTR8kwEZIte0KxwEP6fNm90GStBKZSiGj7rTdzv/s72-c/1000009573.jpg)

![[CRITIQUE] : "Hurlevent"](https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEg7L0hUCo6k0KC8mtrjkQ3LBH6mrnDnA5y_Qwl6sqG2eQ9YvTtMoCM18vhdT8owcHrUPRT3x5E0VnbfZK34bw1q1ajFpLOOgim8hvxeWxyYVT185gjoc_6zzEWDbe8u8YBlGJflSWZXOSffY_WbKLg_bCADZeWeVDBsdGZeExrY-C7RQ2hqpYa4bF1xuIzF/s72-c/1000009798.jpg)

![[CRITIQUE] : Team Démolition](https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgbjnhZlfSpR5qUtTym-s6ot4PY4eyRmi-BnNPzYic-YIKquH-ei1KiO3f9THyMo_dSP5pOUif4rDqXnEZeSjaDK6bLFt6NaNl8F1rB0sizlpQXakib3Ssh0JUo6rravoWBRPdjJRn1GxK7litWwp55ZIiQpDhcNM1SVmzcLIO5vKk4KD4mtIPNuzYn23-6/s72-c/1000009088.jpg)

![[CRITIQUE] : Marsupilami](https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhLbQUzvAc4KQo7CihDDWhaUmWbIjG6fJQ__o-1VdcyHhJ11nK98YdStwCIMUgEaZd5jIYZ5F9JC5RQFrF77JwZQ9EGMmRPqUrciL-cXfX_g546ycGcc94uWccPp8DTpdElWTZVtecz1q2KMtWcaqVoNF6iRhzISrD6egNk-Go8yww_4CRgEBBuBFiJsWFe/s72-c/1000009311.jpg)

![[CRITIQUE] : Marty Supreme](https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEg0D2tf6EaA9zYLiMGkMxeJeFFNgUKE48T_WEaB0V0-DNdEadkJVZOosc8Cfcc-m8JNO5kisGnljWpGAHUyCUXN2HTIW6oTyCuTxxA5b2kFXcRLf3YPgusJpJnJW_DTmICXlbHd-TuwlRnlDdyjDpp-gCnsVGA7wh_WnpBtr5Xa1qcznhZMMF1CTlSGh77W/s72-c/1000010157.jpg)

![[CRITIQUE] : Reconnu Coupable](https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhql8tPS_vaYkVjUD5NmQQr4CGwkV5DveI9_3DRwdFhLuet6zn4J50W2RXGuCVAr66qJWNLl9m85TOpYlcLao5JFGTW5CPEJxX8ap_k4q088VzQdfGHWr3yzQjxd2dpa_sAlqzn4kpcVFDFBJj9JwmEVTWQWsmIsjfFpGVDzBNSyZQ8f8LXeEvikzVovVNr/s72-c/1000009064.jpg)

![[CRITIQUE] : Rental Family - Dans la vie des autres](https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEi-spIAFppLXlQWuqL9DDecAB6JIrii-DUYopuwU7hxy8yKvS_D8n2Ld8u6JjMlrTvs-ArZMry-2NVWsHwkU1rvIQL5dgjqXw-to_nB_KrEo1atbsL30Yi69xH4b17q4Ls6z-yyKsmS77__4ZgiNZQuI4d8AtY3zJISl92o19VBUKZIGHW-k0NHn-Usaigw/s72-c/1000009437.jpg)

![[CRITIQUE] : Gourou](https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhBXsPsmEcm_uH5vt8RvXTXpAK7OToMuVYUgGKsVAtQrsR0xrIWJalfaHo50x4UQidbUsR6vX6gt4PyZBheGnOlaENUqTz-86jemyqw2HdCIc5PWPfiDQxWkh0iGbPo0U_HYpwHFkhOZkehS0tBIHRXmgdnqNxcGtv8uklJVz2pIcg4tfHEcykd6kvXHp8Y/s72-c/1000008999.jpg)

![[CRITIQUE] : Baise-en-ville](https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiZN3bSoRSg2m05FFRnIihcuFHpnC8qBc_66giQB3-SM73C9Wg8wMnIiz7_nNeotTF4P-wP7ydDbrY2d-Cciwc8Hm29UoLciz-w4h55HJbBsndyPmOEyxYyWPiuNhYZqOfessCjjAnUbFyMQe3CyRmXorDXUVlBYG4Zim3EE2DUmQfhJEMuXVkmpTbw6S5C/s72-c/1000009044.jpg)