[ENTRETIEN] : Entretien avec Jérémie Périn et Laurent Sarfati (Mars Express)

Dans un appartement parisien du dixième arrondissement, nous avons pu discuter avec Jérémie Périn et Laurent Sarfati, respectivement réalisateur et co-scénariste du film d’animation Mars Express, qui sort dans nos salles hexagonales le 22 novembre. Entrecoupée de dégustation de gaufres au chocolat et de quelques blagues, la discussion qui suit est à la fois pertinente et foutraque.

Ce n’est pas la première fois que vous collaborez. Qu’est-ce qui vous a décidé à retravailler ensemble, précisément pour ce film ?

Jérémie Périn : Je ne connaissais pas d'autres scénaristes. [rires]

Ça commence bien !

J. P : C'est un peu vrai !

Laurent Sarfati : Pas vraiment ! [rires]

J. P : Ouais, mais est-ce que ce sont vraiment des scénaristes, je ne me prononce pas. [rires] C'est super méchant !

L. S : En fait, on n'a jamais arrêté de collaborer.

J. P : Oui, c'est ça. On s'entend bien, la réalité c'est ça. Si nous travaillons depuis si longtemps ensemble, c'est qu'il y a déjà une complicité, une connivence. Et ça, c'est vrai dans le cinéma en général. On retrouve souvent des duos, des groupes qui bossent toujours main dans la main. Et pas seulement du côté du scénario. Chez certains, c'est un chef-op qui va tout le temps être le même. Ou un compositeur. On peut penser à Sergio Leone et Ennio Morricone, ou Spielberg et Williams, ou Lynch et Badalamenti … Qui est mort, en fait.

L. S : Oh merde, je ne savais pas !

J. P : Il est mort l’année dernière ou l'année d’avant, je ne sais plus. Mais bref, c'est assez précieux, quand même, d'avoir des gens avec qui on peut travailler facilement, simplement, sans avoir à toujours réexpliquer ses intentions. À force, on se connaît bien et donc on devient quasiment un télépathe, on commence à savoir ce que l'autre va penser, si c'est une bonne ou une mauvaise idée.

L. S : Pour moi, la coécriture, c'est... [il se tourne vers Jérémie] Attention, je vais encore sortir une saloperie. C'est assez proche d'un rapport sexuel.

J. P : Et voilà… [rires]

L. S : Et ça implique beaucoup de nudités. Enfin, la nudité d'esprit. Il ne faut pas avoir de pudeur. C’est important de pouvoir balancer des trucs sans avoir peur que l’autre le prenne mal, sans avoir honte. On gagne beaucoup de temps dans la réflexion s'il n'y a pas de filtre entre les idées qu'on a et ce qu'on balance à l'autre.

J. P : Oui, parce qu'il est toujours temps de faire le ménage après. Parfois, il y a des moments magiques où l'un de nous a une super idée, il l'a dit, l'autre n’a rien compris, mais ce qu'il a compris est encore mieux que ce qui a été dit au départ. C'est ce genre d'effet qu'on cherche aussi.

L. S : C'est souvent une mauvaise idée que l'autre a mal comprise même !

C'est une sorte de zone de confort artistique que vous avez créé ensemble.

L. S : C'est plus une zone de rencontre, je dirais, un mélange.

La cybernétique, l’Intelligence Artificielle, sont des sujets d’actualités mais qu’on a souvent vu dans des récits SF au cinéma, dans la littérature, dans la BD. Qu’est-ce qui vous a orienté vers ce sujet ? Qu’est-ce qui vous attire vers ce genre ?

L. S : C'est marrant parce qu’on a pas vraiment choisi que le sujet principal serait la cybernétique.

J. P : Non, mais je pense que le fil de l'actualité, de ce qui était en train de se dessiner, de ce que les milliardaires de la tech avaient comme espoir pour le futur, nous ont inspiré. En fait, ces mecs-là ont été fascinés par le cyberpunk, par cette imaginaire, qui est supposée être dystopique, mais eux, ils se sont dit “hey c'est cool”, et ils font ça maintenant. [rires] Et donc, ces sujets reviennent parce qu'ils sont exhumés par les Elon Musk et les Jeff Bezos qui trouvent super, qu’il y ait des androïdes ou des implants dans le cerveau. Chez Musk, c'est quoi, ça s'appelle comment la puce-là ?

L. S : Ah euh … Neuralink !

J. P : Oui, Neuralink, voilà ! Au départ, tout ce qu'on avait envie de faire, c'était une histoire de science-fiction, on avait envie de raconter une histoire policière qui se passerait sur Mars, et c'est à partir de cette base qu'on a commencé à imaginer le monde au niveau technologique qui permettrait de coloniser Mars. C’était très organique. On a fini de l'écrire en 2017. L’IA n’était pas vraiment un sujet d'actualité. Personne n'aurait imaginé ChatGPT en 2017. Personne. C’est un coup de bol aussi pour nous, parce qu'on se retrouve dans l'actualité alors qu'on n'imaginait pas une seule seconde qu’il existerait une intelligence non humaine avec qui on pourrait dialoguer.

La planète Mars, parlons-en. C’est un peu la planète phare de la SF. Pourquoi ce choix de planète ? Et surtout, comment avez-vous travaillé pour que ce que vous proposez paraisse aussi original ?

J. P : Nous sommes partis sur une idée d’une science-fiction plutôt crédible. S'il était question d'aller sur une autre planète, il fallait aller dans celle qui est la plus proche et la plus vivable, et effectivement, Mars est la plus crédible. Ce n'est pas pour rien que dans l'actualité, quand on parle de colonisation d'autres planètes, c'est Mars qui arrive toujours en premier. C'est même un des sujets du film. Il est compliqué pour les humains de voyager beaucoup plus loin que le système solaire et de trouver des exoplanètes praticables. C'est pour ça que nous sommes allés au bout de cette idée, pour dire que nous sommes finalement piégés dans notre système solaire et que c'est bien beau d'aller explorer, ou disons de coloniser des planètes, mais il y a quand même une frontière qui est difficilement franchissable. Est-ce qu'il ne faudrait peut-être pas, plutôt que de dépenser des milliards à faire des villes sur d'autres planètes, réfléchir à les dépenser ailleurs pour sauver la Terre d'abord et les habitants ?

L. S : Oui, c'est la réponse à l'utopie d'Elon Musk. Il veut faire un duplicata de la Terre sur Mars. Tous les scientifiques le disent, si on veut faire ça, le seul moyen c'est de dépenser tellement d'énergie qu'on va massacrer la Terre pour faire une sorte de petit paradis complètement artificiel. De cette idée est venue la géographie de Noctis. On a tout de suite imaginé une ville un peu à la Los Angeles ou à la Miami, quelque chose de très plat, avec beaucoup d'espace, beaucoup d'eau, on imaginait des surfers, et cetera… Mais tout est faux, comme à Las Vegas. Au fur et à mesure qu’on avance dans le film, on se rend compte que ce n’est pas viable.

Votre approche visuelle est d’ailleurs assez surprenante. Pendant le voyage jusqu’à Noctis, le spectateur s’attend à une image plus futuriste et marquée, mais au contraire, la ville a une pâte très “terrienne”, comme la maison de l’ex-femme de Carlos, dans un quartier pavillonnaire par exemple.

J. P : Exactement. Ce qu'on s'était raconté c'est qu'il existe un vieux Noctis, dans lequel résident les premiers habitants, qui est souterrain pour se protéger des radiations. Au fur et à mesure que le dôme se construit, la ville se répand. Ce Noctis a des airs de vieux vaisseau spatial, ça a l'air d'être un peu plus futuriste. Après, les habitants se sont dit “non, il faut que les gens se sentent bien, comme chez eux, comme à la maison”. Ça a l'air d'être assez commun, assez familier, d'où l'intérêt d'avoir ce type de paysage-là.

L.S : D'ailleurs je me pose une question, est-ce que c'était au scénario, quand tout commence à déconner sur la fin, le ciel... [Jérémie fait non de la tête]. Non ce n’était pas au scénario quand, dans le film, on réalise que le ciel est un écran.

Oui, déjà au début du film, on aperçoit une démarcation étrange dans le ciel, comme un puzzle.

L. S : Oui c’est ça ! Le ciel commence à déconner, on voit qu'il est fissuré.

J. P : C'est du fait d'avoir fait déconner les trucs à la fin qu'on a rajouté des fissures à certains endroits au début du film.

L.S : Et c'est vachement bien parce que c'est la première fissure dans le monde. On arrive sur Mars, on découvre Mars et on se dit “Ah mais en fait c'est parfait, c'est hyper beau”. Et il y a le premier robot qui arrive dans le décor, les flics qui le flinguent. Et là on voit le ciel, enfin j'explique ce qu'il a fait ! [rires] Mais je trouvais ça super, ce n’était pas au scénario en l'occurrence.

Mars Express est tout autant un film de SF qu’un film d’enquête. Comment avez-vous travaillé ce mélange à l'écriture ?

J. P : Nous avons surtout travaillé le côté enquête à mon avis. C'est ça qui faisait la structure de l'histoire et sa dramaturgie. On se disait “Ah ça serait marrant, si dans ce futur il y a ça, s’il y a cette technologie-là”. En fait, tout simplement on se dit, il y a des moments où ils ont besoin de téléphoner à quelqu'un, comment font-ils ? Là, ils ont besoin de se rendre de tel endroit à tel endroit, comment font-ils ? Sachant qu'on est sur Mars, dans des colonies séparées les unes des autres. On a vraiment eu une approche très pragmatique et matérialiste, j'allais dire, de la manière d'utiliser la SF.

L. S : Le travail de construction a en très grande partie concerné toute l'intrigue policière. Tout ce qui est de science-fiction, c'était assez naturel pour nous. Il n'y a pas eu une énorme réflexion, c'était plutôt de la logique.

J. P : Après c'est dans le design que c'était plus compliqué. Il fallait rendre les objets intuitivement compréhensibles. Un truc qui me tenait à cœur, c'était de ne pas surexliquer l'utilisation des objets à travers le dialogue, ou les règles sociales de ce monde, puisque les personnages les connaissent déjà, ils n'ont pas besoin de les dire à voix haute.

L. S : Dès le scénario, on voulait expliquer le moins possible. À quelques moments adéquats, on utilise des astuces scénaristiques, des dialogues par exemple, pour faire passer des informations. On en a d’ailleurs beaucoup enlevé parce qu'on déteste ça. C'était très dur à décrire. On s'arrachait les cheveux pour essayer de faire comprendre au lecteur ce qu'il y aurait à l'image. Et, c’est étrange mais les premiers jours, quand Jérémie et Mikael Robert [le directeur artistique du film, ndlr] ont commencé à faire les premiers graphismes, ils étaient complètement désemparés ! Ils me regardaient et me disaient “tu te rends compte qu'il n'y a pas UN seul objet de leur monde qui existe dans notre monde, il faut tout inventer !” Nous ne l’avions pas réalisé jusqu’alors.

On ressent beaucoup cette envie de ne pas surexpliquer l’univers. Le film nous laisse une grande liberté, au début, pour découvrir la société, pour découvrir tous ces étranges objets que les personnages utilisent. J’ai l’impression que cela aide le public à se déconnecter totalement de toutes les références de SF qui pourraient survenir pendant le visionnage.

J. P : Oui c'est ça. Je voulais qu'on téléporte les spectateurs et les spectatrices, qu'ils interrogent les images, qu’ils les analysent presque pour comprendre ce monde de SF en même temps que les personnages essaient de comprendre et de résoudre un crime. Il y a un double travail, à la fois dans le polar et dans la SF, sur la façon de décrypter les indices que l’on donne.

L'enquête est si intrinsèque à l'univers que ça résonne.

L.S : C'est exactement ça. Le spectateur fait lui aussi un travail de détective pour essayer de comprendre l'univers.

Le détective qui mène l’enquête est une femme. Sa caractérisation est un sacré mélange entre le Major de Ghost in the shell et de Humphrey Bogart. J’aimerais que vous me parliez de votre choix d’en faire un personnage féminin.

J. P : À vrai dire, nous avons eu comme premier réflexe d’écrire un personnage principal masculin dans une ancienne version. Une sorte de Jeff Goldblum qui vivait chez sa mère. Le scénario était très éloigné de ce qu’on a produit finalement, je ne rentrerais donc pas dans les détails. Comme le disait Laurent, on est arrivés organiquement à cette idée de robots et des intelligences artificielles. On trouvait intéressant de tourner l’intrigue autour d’un personnage robot, pour suivre l’histoire aussi de son point de vue. On s’est dit qu’il faudrait donc qu’il soit deux. Et je ne sais plus. Je crois que l’idée était d’avoir un équilibre, donc il fallait un homme et une femme. Bon dire que Carlos est un homme est un grand sujet [rires] Souvent l'archétype du détective privé, c'est un homme effectivement. On voulait voir qu'est-ce que ça donne de changer juste le genre du personnage.

L. S : En gardant les mêmes travers !

J. P : Bien sûr parce que l'alcoolisme ne se trouve pas seulement chez les hommes. On s’est rendu compte que les archétypes d’un détective privé n’avaient pas de raison d’être genrés en réalité.

L. S : On avait d'ailleurs envie de faire un monde dans lequel le genre n'est plus tout à fait un sujet. Carlos est peut-être encore d'une culture méridionale et du coup, quand il s'agit d'avoir un rapport intime avec un autre robot, il préfère que le robot prenne une voix de femme.

J. P : Je ne pense pas que ce soit une question de culture méridionale ou non. Je pense que même dans un futur où il n'y aura plus de problèmes de genre, l’hétérosexualité existera toujours.

L. S : Dans ce monde [du film, ndlr], on ne se pose pas la question.

J. P : Il y a quand même des petites remarques de temps en temps qui sont un peu “vieilles écoles” chez certains personnages, mais c'est plutôt pour les caractériser, pour dire que ce sont des beaufs. C'est vrai qu'il y a des éléments symboliques qui ont disparu, notamment je ne voulais pas de cravates dans le film. C'est un symbole phallique qu'on supprime en guise d'arguments d'autorité. Ce sont de petits détails aussi. Il y a des moments où j'ai placé une femme dans un rôle d’autorité, chez les augmentés, chez les humains, chez les méchants.

L. S : Une des raisons de ce statu quo, c'est aussi parce que les robots se sont interposés dans les relations amoureuses. Les personnages vivent dans un monde où c'est devenu trop compliqué d’avoir des relations amoureuses.

J. P : C'est un monde stérile de toute manière. Il n'y a pas d'enfants à part la fille de Carlos, les animaux sont des machines…

Je rebondis sur ce que vous disiez sur le personnage de Carlos, sur le fait qu’il ne soit plus un homme. On aperçoit son passé avec les séquences chez son ex-femme, où l’on comprend qu’il a été violent avec elle. J’ai l’impression qu’il y a toute une symbolique de la violence autour de ce personnage.

J. P : C'était un moyen choc de remettre en question le rapport du spectateur à Carlos mais aussi de traiter le sujet de ses inhibitions, qu'elles soient informatiques ou morales. Le fait qu’il ne puisse pas frapper les humains est perturbant et permet une évolution autour de son désir de frapper, ou non, que je ne révélerais pas pour ne pas spoiler ! [rires] Est-ce que le Carlos humain est le même que le Carlos robot ? Personnellement, je n’ai pas la réponse mais se poser la question est au cœur du film.

L. S : Ah moi si, j’ai la réponse !

J. P : Tu as ta réponse ! [rires] Mais ça n’en fait pas une réponse canon.

L. S : Plus sérieusement, Carlos nous permet d’interroger la violence des humains. Si on fait bien attention à toutes les séquences de la révolte des robots, on voit qu’ils essaient juste de se barrer. La violence vient de l’autre côté, des humains. Nous étions en plein mouvement des Gilets Jaunes quand on travaillait sur le film et on ne pouvait pas adresser un message à notre époque sans y glisser une allusion à la violence policière. Darmanin est-il abonné à votre site ? [rires]

Je voulais qu'on téléporte les spectateurs et les spectatrices, qu'ils interrogent les images, qu’ils les analysent presque pour comprendre ce monde de SF en même temps que les personnages essaient de comprendre et de résoudre un crime. Il y a un double travail, à la fois dans le polar et dans la SF, sur la façon de décrypter les indices que l’on donne.

— Jérémie Périn

Ce n’est pas la première fois que vous collaborez. Qu’est-ce qui vous a décidé à retravailler ensemble, précisément pour ce film ?

Jérémie Périn : Je ne connaissais pas d'autres scénaristes. [rires]

Ça commence bien !

J. P : C'est un peu vrai !

Laurent Sarfati : Pas vraiment ! [rires]

J. P : Ouais, mais est-ce que ce sont vraiment des scénaristes, je ne me prononce pas. [rires] C'est super méchant !

L. S : En fait, on n'a jamais arrêté de collaborer.

J. P : Oui, c'est ça. On s'entend bien, la réalité c'est ça. Si nous travaillons depuis si longtemps ensemble, c'est qu'il y a déjà une complicité, une connivence. Et ça, c'est vrai dans le cinéma en général. On retrouve souvent des duos, des groupes qui bossent toujours main dans la main. Et pas seulement du côté du scénario. Chez certains, c'est un chef-op qui va tout le temps être le même. Ou un compositeur. On peut penser à Sergio Leone et Ennio Morricone, ou Spielberg et Williams, ou Lynch et Badalamenti … Qui est mort, en fait.

L. S : Oh merde, je ne savais pas !

J. P : Il est mort l’année dernière ou l'année d’avant, je ne sais plus. Mais bref, c'est assez précieux, quand même, d'avoir des gens avec qui on peut travailler facilement, simplement, sans avoir à toujours réexpliquer ses intentions. À force, on se connaît bien et donc on devient quasiment un télépathe, on commence à savoir ce que l'autre va penser, si c'est une bonne ou une mauvaise idée.

L. S : Pour moi, la coécriture, c'est... [il se tourne vers Jérémie] Attention, je vais encore sortir une saloperie. C'est assez proche d'un rapport sexuel.

J. P : Et voilà… [rires]

L. S : Et ça implique beaucoup de nudités. Enfin, la nudité d'esprit. Il ne faut pas avoir de pudeur. C’est important de pouvoir balancer des trucs sans avoir peur que l’autre le prenne mal, sans avoir honte. On gagne beaucoup de temps dans la réflexion s'il n'y a pas de filtre entre les idées qu'on a et ce qu'on balance à l'autre.

J. P : Oui, parce qu'il est toujours temps de faire le ménage après. Parfois, il y a des moments magiques où l'un de nous a une super idée, il l'a dit, l'autre n’a rien compris, mais ce qu'il a compris est encore mieux que ce qui a été dit au départ. C'est ce genre d'effet qu'on cherche aussi.

L. S : C'est souvent une mauvaise idée que l'autre a mal comprise même !

C'est une sorte de zone de confort artistique que vous avez créé ensemble.

L. S : C'est plus une zone de rencontre, je dirais, un mélange.

La cybernétique, l’Intelligence Artificielle, sont des sujets d’actualités mais qu’on a souvent vu dans des récits SF au cinéma, dans la littérature, dans la BD. Qu’est-ce qui vous a orienté vers ce sujet ? Qu’est-ce qui vous attire vers ce genre ?

L. S : C'est marrant parce qu’on a pas vraiment choisi que le sujet principal serait la cybernétique.

J. P : Non, mais je pense que le fil de l'actualité, de ce qui était en train de se dessiner, de ce que les milliardaires de la tech avaient comme espoir pour le futur, nous ont inspiré. En fait, ces mecs-là ont été fascinés par le cyberpunk, par cette imaginaire, qui est supposée être dystopique, mais eux, ils se sont dit “hey c'est cool”, et ils font ça maintenant. [rires] Et donc, ces sujets reviennent parce qu'ils sont exhumés par les Elon Musk et les Jeff Bezos qui trouvent super, qu’il y ait des androïdes ou des implants dans le cerveau. Chez Musk, c'est quoi, ça s'appelle comment la puce-là ?

L. S : Ah euh … Neuralink !

J. P : Oui, Neuralink, voilà ! Au départ, tout ce qu'on avait envie de faire, c'était une histoire de science-fiction, on avait envie de raconter une histoire policière qui se passerait sur Mars, et c'est à partir de cette base qu'on a commencé à imaginer le monde au niveau technologique qui permettrait de coloniser Mars. C’était très organique. On a fini de l'écrire en 2017. L’IA n’était pas vraiment un sujet d'actualité. Personne n'aurait imaginé ChatGPT en 2017. Personne. C’est un coup de bol aussi pour nous, parce qu'on se retrouve dans l'actualité alors qu'on n'imaginait pas une seule seconde qu’il existerait une intelligence non humaine avec qui on pourrait dialoguer.

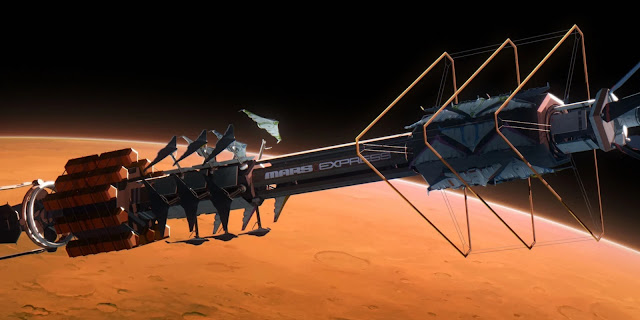

|

| Copyright Gebeka Films |

La planète Mars, parlons-en. C’est un peu la planète phare de la SF. Pourquoi ce choix de planète ? Et surtout, comment avez-vous travaillé pour que ce que vous proposez paraisse aussi original ?

J. P : Nous sommes partis sur une idée d’une science-fiction plutôt crédible. S'il était question d'aller sur une autre planète, il fallait aller dans celle qui est la plus proche et la plus vivable, et effectivement, Mars est la plus crédible. Ce n'est pas pour rien que dans l'actualité, quand on parle de colonisation d'autres planètes, c'est Mars qui arrive toujours en premier. C'est même un des sujets du film. Il est compliqué pour les humains de voyager beaucoup plus loin que le système solaire et de trouver des exoplanètes praticables. C'est pour ça que nous sommes allés au bout de cette idée, pour dire que nous sommes finalement piégés dans notre système solaire et que c'est bien beau d'aller explorer, ou disons de coloniser des planètes, mais il y a quand même une frontière qui est difficilement franchissable. Est-ce qu'il ne faudrait peut-être pas, plutôt que de dépenser des milliards à faire des villes sur d'autres planètes, réfléchir à les dépenser ailleurs pour sauver la Terre d'abord et les habitants ?

L. S : Oui, c'est la réponse à l'utopie d'Elon Musk. Il veut faire un duplicata de la Terre sur Mars. Tous les scientifiques le disent, si on veut faire ça, le seul moyen c'est de dépenser tellement d'énergie qu'on va massacrer la Terre pour faire une sorte de petit paradis complètement artificiel. De cette idée est venue la géographie de Noctis. On a tout de suite imaginé une ville un peu à la Los Angeles ou à la Miami, quelque chose de très plat, avec beaucoup d'espace, beaucoup d'eau, on imaginait des surfers, et cetera… Mais tout est faux, comme à Las Vegas. Au fur et à mesure qu’on avance dans le film, on se rend compte que ce n’est pas viable.

Votre approche visuelle est d’ailleurs assez surprenante. Pendant le voyage jusqu’à Noctis, le spectateur s’attend à une image plus futuriste et marquée, mais au contraire, la ville a une pâte très “terrienne”, comme la maison de l’ex-femme de Carlos, dans un quartier pavillonnaire par exemple.

J. P : Exactement. Ce qu'on s'était raconté c'est qu'il existe un vieux Noctis, dans lequel résident les premiers habitants, qui est souterrain pour se protéger des radiations. Au fur et à mesure que le dôme se construit, la ville se répand. Ce Noctis a des airs de vieux vaisseau spatial, ça a l'air d'être un peu plus futuriste. Après, les habitants se sont dit “non, il faut que les gens se sentent bien, comme chez eux, comme à la maison”. Ça a l'air d'être assez commun, assez familier, d'où l'intérêt d'avoir ce type de paysage-là.

L.S : D'ailleurs je me pose une question, est-ce que c'était au scénario, quand tout commence à déconner sur la fin, le ciel... [Jérémie fait non de la tête]. Non ce n’était pas au scénario quand, dans le film, on réalise que le ciel est un écran.

Oui, déjà au début du film, on aperçoit une démarcation étrange dans le ciel, comme un puzzle.

L. S : Oui c’est ça ! Le ciel commence à déconner, on voit qu'il est fissuré.

J. P : C'est du fait d'avoir fait déconner les trucs à la fin qu'on a rajouté des fissures à certains endroits au début du film.

L.S : Et c'est vachement bien parce que c'est la première fissure dans le monde. On arrive sur Mars, on découvre Mars et on se dit “Ah mais en fait c'est parfait, c'est hyper beau”. Et il y a le premier robot qui arrive dans le décor, les flics qui le flinguent. Et là on voit le ciel, enfin j'explique ce qu'il a fait ! [rires] Mais je trouvais ça super, ce n’était pas au scénario en l'occurrence.

Mars Express est tout autant un film de SF qu’un film d’enquête. Comment avez-vous travaillé ce mélange à l'écriture ?

J. P : Nous avons surtout travaillé le côté enquête à mon avis. C'est ça qui faisait la structure de l'histoire et sa dramaturgie. On se disait “Ah ça serait marrant, si dans ce futur il y a ça, s’il y a cette technologie-là”. En fait, tout simplement on se dit, il y a des moments où ils ont besoin de téléphoner à quelqu'un, comment font-ils ? Là, ils ont besoin de se rendre de tel endroit à tel endroit, comment font-ils ? Sachant qu'on est sur Mars, dans des colonies séparées les unes des autres. On a vraiment eu une approche très pragmatique et matérialiste, j'allais dire, de la manière d'utiliser la SF.

L. S : Le travail de construction a en très grande partie concerné toute l'intrigue policière. Tout ce qui est de science-fiction, c'était assez naturel pour nous. Il n'y a pas eu une énorme réflexion, c'était plutôt de la logique.

J. P : Après c'est dans le design que c'était plus compliqué. Il fallait rendre les objets intuitivement compréhensibles. Un truc qui me tenait à cœur, c'était de ne pas surexliquer l'utilisation des objets à travers le dialogue, ou les règles sociales de ce monde, puisque les personnages les connaissent déjà, ils n'ont pas besoin de les dire à voix haute.

L. S : Dès le scénario, on voulait expliquer le moins possible. À quelques moments adéquats, on utilise des astuces scénaristiques, des dialogues par exemple, pour faire passer des informations. On en a d’ailleurs beaucoup enlevé parce qu'on déteste ça. C'était très dur à décrire. On s'arrachait les cheveux pour essayer de faire comprendre au lecteur ce qu'il y aurait à l'image. Et, c’est étrange mais les premiers jours, quand Jérémie et Mikael Robert [le directeur artistique du film, ndlr] ont commencé à faire les premiers graphismes, ils étaient complètement désemparés ! Ils me regardaient et me disaient “tu te rends compte qu'il n'y a pas UN seul objet de leur monde qui existe dans notre monde, il faut tout inventer !” Nous ne l’avions pas réalisé jusqu’alors.

On ressent beaucoup cette envie de ne pas surexpliquer l’univers. Le film nous laisse une grande liberté, au début, pour découvrir la société, pour découvrir tous ces étranges objets que les personnages utilisent. J’ai l’impression que cela aide le public à se déconnecter totalement de toutes les références de SF qui pourraient survenir pendant le visionnage.

J. P : Oui c'est ça. Je voulais qu'on téléporte les spectateurs et les spectatrices, qu'ils interrogent les images, qu’ils les analysent presque pour comprendre ce monde de SF en même temps que les personnages essaient de comprendre et de résoudre un crime. Il y a un double travail, à la fois dans le polar et dans la SF, sur la façon de décrypter les indices que l’on donne.

L'enquête est si intrinsèque à l'univers que ça résonne.

L.S : C'est exactement ça. Le spectateur fait lui aussi un travail de détective pour essayer de comprendre l'univers.

|

| Copyright Gebeka Films |

Le détective qui mène l’enquête est une femme. Sa caractérisation est un sacré mélange entre le Major de Ghost in the shell et de Humphrey Bogart. J’aimerais que vous me parliez de votre choix d’en faire un personnage féminin.

J. P : À vrai dire, nous avons eu comme premier réflexe d’écrire un personnage principal masculin dans une ancienne version. Une sorte de Jeff Goldblum qui vivait chez sa mère. Le scénario était très éloigné de ce qu’on a produit finalement, je ne rentrerais donc pas dans les détails. Comme le disait Laurent, on est arrivés organiquement à cette idée de robots et des intelligences artificielles. On trouvait intéressant de tourner l’intrigue autour d’un personnage robot, pour suivre l’histoire aussi de son point de vue. On s’est dit qu’il faudrait donc qu’il soit deux. Et je ne sais plus. Je crois que l’idée était d’avoir un équilibre, donc il fallait un homme et une femme. Bon dire que Carlos est un homme est un grand sujet [rires] Souvent l'archétype du détective privé, c'est un homme effectivement. On voulait voir qu'est-ce que ça donne de changer juste le genre du personnage.

L. S : En gardant les mêmes travers !

J. P : Bien sûr parce que l'alcoolisme ne se trouve pas seulement chez les hommes. On s’est rendu compte que les archétypes d’un détective privé n’avaient pas de raison d’être genrés en réalité.

L. S : On avait d'ailleurs envie de faire un monde dans lequel le genre n'est plus tout à fait un sujet. Carlos est peut-être encore d'une culture méridionale et du coup, quand il s'agit d'avoir un rapport intime avec un autre robot, il préfère que le robot prenne une voix de femme.

J. P : Je ne pense pas que ce soit une question de culture méridionale ou non. Je pense que même dans un futur où il n'y aura plus de problèmes de genre, l’hétérosexualité existera toujours.

L. S : Dans ce monde [du film, ndlr], on ne se pose pas la question.

J. P : Il y a quand même des petites remarques de temps en temps qui sont un peu “vieilles écoles” chez certains personnages, mais c'est plutôt pour les caractériser, pour dire que ce sont des beaufs. C'est vrai qu'il y a des éléments symboliques qui ont disparu, notamment je ne voulais pas de cravates dans le film. C'est un symbole phallique qu'on supprime en guise d'arguments d'autorité. Ce sont de petits détails aussi. Il y a des moments où j'ai placé une femme dans un rôle d’autorité, chez les augmentés, chez les humains, chez les méchants.

L. S : Une des raisons de ce statu quo, c'est aussi parce que les robots se sont interposés dans les relations amoureuses. Les personnages vivent dans un monde où c'est devenu trop compliqué d’avoir des relations amoureuses.

J. P : C'est un monde stérile de toute manière. Il n'y a pas d'enfants à part la fille de Carlos, les animaux sont des machines…

Je rebondis sur ce que vous disiez sur le personnage de Carlos, sur le fait qu’il ne soit plus un homme. On aperçoit son passé avec les séquences chez son ex-femme, où l’on comprend qu’il a été violent avec elle. J’ai l’impression qu’il y a toute une symbolique de la violence autour de ce personnage.

J. P : C'était un moyen choc de remettre en question le rapport du spectateur à Carlos mais aussi de traiter le sujet de ses inhibitions, qu'elles soient informatiques ou morales. Le fait qu’il ne puisse pas frapper les humains est perturbant et permet une évolution autour de son désir de frapper, ou non, que je ne révélerais pas pour ne pas spoiler ! [rires] Est-ce que le Carlos humain est le même que le Carlos robot ? Personnellement, je n’ai pas la réponse mais se poser la question est au cœur du film.

L. S : Ah moi si, j’ai la réponse !

J. P : Tu as ta réponse ! [rires] Mais ça n’en fait pas une réponse canon.

L. S : Plus sérieusement, Carlos nous permet d’interroger la violence des humains. Si on fait bien attention à toutes les séquences de la révolte des robots, on voit qu’ils essaient juste de se barrer. La violence vient de l’autre côté, des humains. Nous étions en plein mouvement des Gilets Jaunes quand on travaillait sur le film et on ne pouvait pas adresser un message à notre époque sans y glisser une allusion à la violence policière. Darmanin est-il abonné à votre site ? [rires]

Propos recueillis par Laura Enjolvy le 9 novembre 2023

Merci à Eva Ponzio et Virginie Braillard

![[ENTRETIEN] : Entretien avec Jérémie Périn et Laurent Sarfati (Mars Express)](https://blogger.googleusercontent.com/img/a/AVvXsEgB2kq8AwqXYXlzKPIMn3yCsIawXYtev7WrZ5EbE55cLQsgQTF3o3yu2Kb0L0vUJOv9ObTs8ixETTDlFHxfk4MKev5xI3y2uHKO2o-0Dfg-itinmt0c8PKiuz7tBtlPMEXBojf1TgLUZAYr6lXF7OIfNSIIcc1sCbXisxE3WweWnYMqbNgdnaS7RLoSjzw=s72-c)

![[CRITIQUE] : Scream 7](https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjbluH_rd0CnvlypfMNt_OaadCCoOmYazODpS8tR2L0RO6xKEqSaqbLv8Q3bGHMhZL5AyNXV56ZCwGcI_XJKw8osbhRH0OGNqiwWYvOu9RfgjLuG00RJJHZd1HqpWCtlvNo5eQ1W6C7Qv6hoRJUJeOAG5BGr_xbyDzQicnvBOPlJcxFzfr44mpEO5IC9Dkz/s72-c/1000010997.webp)

![[CRITIQUE] : The Bride!](https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEi9rSPKjGnq2xuLtq1fEunRbsq15KkfApJx_GGwjd2IbVaiU0SPJMx_0S2uMLFlo-cjVdzdBpfAUI1t4OYlEadCAITrfXYZ90fv7nOm0ETChHxaQNUUsFslrTimgODqSq-nuzEUJiagHHq_WSQn2Cbq_sWTvaP6pV9xzSHU3DERJsPBky20ozF0vSRIu2td/s72-c/1000011597.jpg)

![[CRITIQUE] : Marty Supreme](https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEg0D2tf6EaA9zYLiMGkMxeJeFFNgUKE48T_WEaB0V0-DNdEadkJVZOosc8Cfcc-m8JNO5kisGnljWpGAHUyCUXN2HTIW6oTyCuTxxA5b2kFXcRLf3YPgusJpJnJW_DTmICXlbHd-TuwlRnlDdyjDpp-gCnsVGA7wh_WnpBtr5Xa1qcznhZMMF1CTlSGh77W/s72-c/1000010157.jpg)

![[CRITIQUE] : Christy](https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhGKftFyjP_Qc1jj9Qw26xwoTiANaMvqwVwUQNRXtj28VZgbYVufLWTARHFCJuE52Xg3xGD7KSuxp7yAK4k4GvoBktaoG8HDBeXeyFzKprBbwsLO5MzTm5URB-Is9wisrxfHei5CEHmqWTDeze4_qrPl9o3jkntLkPBu2qZx_BkKpmS8B2xzz6ajrGoSBqr/s72-c/1000011586.jpg)

![[CRITIQUE] : Jumpers](https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEi8hH2MOhHxc8UOH7nzdB8csAARbsoteH51Yhc6CrCBATZMQRd6Kkb8DBTrKKn2_heCh7bqpj9jsSIXL1ncF-okF17tXPre7yjXnfuBMHyP8fY3f_x9Zf3H0TTqJWA0kFtvvDsW4wEjY0V63NAzlVp3taEGrOPOGNQumNxl2CnEhhLtAhc0o6DL3ZSc7ddR/s72-c/1000011522.jpg)

![[CRITIQUE] : Cold Storage](https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgJJQhjWeb33kJH5hyBc3khE6A8NAp04gP1WddCfvBdiF4gi2wpvOiftKLnUDHZ-rxRY9WhzAh4shIyi89cTSvGUXsF-yymIKGALXTVKjiYGkYcyNPZpiScmh0IIEqCKjgB9ZA8x1Y12UqPUe5_W66xtSIhLjy2bQes_nhrz24cb-zTtYU-Cgam9DjIu-8r/s72-c/1000010536.jpg)

![[CRITIQUE/RESSORTIE] : La trilogie Le Syndicat du Crime](https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEj5UF27aWvMIuBPCHUs4ecVeXp8A230-RPZniw1tdMMmck256Vk6D4WcGdpXIHYQ5PnKHWbfbE89zx2vpMgerN-np2Ak2kc_wGpjKhdirtxpB8fMQrTagBdT6LlnA0c8_Psza4CxoH9RK8zDLruuvm4aNyIPjLmEIAtAPz9O00nCxy1kHFXk5kN1xNeIPaz/s72-c/1000012261.jpg)

![[CRITIQUE] : La Falaise](https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhaZx2s31chi5yw_UXAY-nEV0T3Sdglp10Pps96UFa5GUPU_a9hzCDHUxUhbhtyz4iQ0HJgPzp9NOs6d3BXoC9r27Xkq7tkSDIKOYN9DdYwfTYtNAFPptb2193nhHb2RrtgeGOoIlOqTtLulT2SwaVz1FUq_HGq73vlBQ8HsuuQs7nP6kaWo7RT5E3WPpbY/s72-c/1000011383.png)

![[CRITIQUE] : Les K D'or](https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjWxfVitjPvycSUtxFF2c_bTbqd7kB5nWalN-hrRjHG2xlwu5mUUnDYfF7zDco4A7-koDRpWbrIdkkONneMy5mgPMAslyNZlcIPN89fcSzf5IB368duTxi_UZHwyHnfwS4G0Jb7rG5rI0UEtzGvCE9x3U5Jqk5mDxLxCc3NIDPmcna-joxjdSoWv8KvEGzE/s72-c/1000012263.jpg)

![[CRITIQUE] : Is this thing on ?](https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEi7lTdtMxFYA7XBRzYjUTrg-OMLYzksj3QkIp8Y6XH4cDDXuiusSyMk16qlNvlwMFIKhsJrAnblqinCggyBUIc0Frr_bc-RluK6zfyrW85KUXrl-KY4jEkeRt-Q86-xBVbqUByqMBGbvGWsFbyoirNQtvWL05y8l6B4wpgOPfx7wEV729NWHE3oWyKwwffZ/s72-c/1000010989.jpg)