[IN TEDDY'S HEIGHTS] : #10. Michael Powell et Emeric Pressburger : Anatomie d'un héritage

|

| Copyright Météore Filmsu |

« Les films de Powell et Pressburger constituent peut-être l'une des origines de mon obsession pour le cinéma », dit Martin Scorsese dans le film documentaire Made in England : les films de Powell et Pressburger. Mais d'où vient l'envie de faire du cinéma de Michael Powell ? Il découvre le cinéma grâce à son père, propriétaire d'un hôtel sur la Côte d'Azur. Ca lui permet de rencontrer le cinéaste Rex Ingram, pour qui il sera figurant et assistant réalisateur. Il le sera à nouveau pour Alfred Hitchcock (notamment sur son premier film parlant Chantage, en 1929), mais c'est avant tout comme photographe de plateau et analyste de scénarios qu'il débute véritablement dans l'industrie cinématographique. Il s'associe ensuite avec le producteur Jerry Jackson pour faire des "quota quickies" au début des années 1930. Ces films d'environ 1h chacun, destinés à être projetés avant les projections des films américains dans les salles britanniques. Parmi la vingtaine que Powell réalise, on retrouve notamment Red ensign (1934), The fire raisers (1934) et The phantom light (1935), les trois plus passionnants où se dessinent déjà l'ambition d'un cinéaste à imposer son propre style.

A la persévérance

Dans Red ensign, le constructeur naval David cherche à relancer l'industrie britannique associée. Mais son non-conformisme l'oppose à enfreindre les règles imposées, alors que ses plans ont été rejetés. Au-delà de vanter le génie britannique quitte à passer outre les ordres (Michael Powell était très patriote), le film est déjà une métaphore de sa carrière – qui ne fait pourtant que démarrer. Tel un plaidoyer envers le pouvoir pour soutenir le cinéma national, le film montre un cinéaste ayant fait ses preuves avec de nombreux quota quickies, cherchant à lancer ses propres projets et imposer son style, mais pris dans le cercle vicieux (et devant s'accommoder) d'une production aux cahiers des charges très réglementés et contraignants. Ce ne sera pas pour tout de suite, Michael Powell devra attendre 1937 pour sortir de cette situation infernale.

Pourtant, il montre de plus en plus une identité esthétique propre à lui. The fire raisers est un film de genre jouant à nouveau sur les ruptures de tons, et sur l'alternance des points de vue via le montage. Et pour la première fois, Powell s'autorise des paraboles narratives où il s'écarte de son histoire, insérant un peu de lyrisme ou de romantisme. Le pic de ses expérimentations vient avec The phantom light, que le cinéaste tourne sur le littoral gallois. De base, il ne s'agit que d'une histoire de fantômes légère. Mais la mise en scène du cinéaste se déploie dans l'environnement qu'il filme. Pour la première fois, il révèle un attrait aigu pour le paysage comme essence de l'atmosphère. La distance qui se découvre, la grandeur inquiétante des structures (falaise, phare, etc), et la folie des éléments naturels, sont autant d'idées que le cinéaste réitèrera par la suite.

Ce n'est qu'à partir de 1937 avec À l'angle du monde, que Michael Powell réussit à se détacher des studios et commencer à tourner ses propres projets. Notamment par le biais de producteurs lui laissant carte blanche sur tous les aspects créatifs, tels que Alexander Korda et Arthur Rank. L'objectif de Powell est d'expérimenter grâce à la mise en scène, de réfléchir à de nouvelles esthétiques possibles pour raconter des histoires. Il tient peut-être cela d'Alfred Hitchcock, ayant travaillé sur ses films Champagne et Blackmail. C'est même grâce au film À l'angle du monde, se déroulant dans l'archipel des Hébrides situé au sud de la mer d'Écosse, que le cinéaste se fera remarquer par Korda et signera un contrat avec lui.

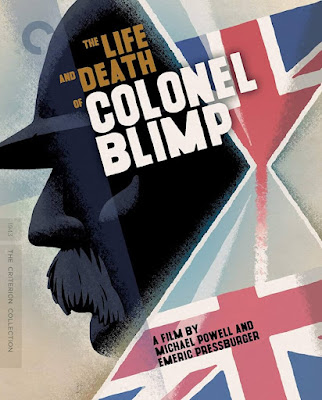

C'est alors qu'il est introduit au scénariste hongrois Emeric Pressburger, qui écrit le scénario de L'espion noir. Leur rencontre arrive à un moment aussi crucial que symbolique, aussi charnière dans leur carrière que contraignant. Crucial car le film sort en Août 1939, pile quand la seconde guerre mondiale éclate. Symbolique car Pressburger a quitté son pays natal suite à la montée du nazisme, et faisait un objectif personnel d'écrire des films sur les horreurs de la guerre et de la situation en Allemagne. Alors que le scénariste a passé des années à travailler aux studios des productions UFA (où travaillait notamment le réalisateur Fritz Lang), à enchaîner les scénarios. Ce fut également contraignant car le duo qui se formait entre Powell et Pressburger comprenait qu'ils ne pourraient pas échapper à parler de la guerre dans leurs films. C'est alors que se succèdent Espionne à bord (1940), 49ème parallèle (1941), Un de nos avions n'est pas rentré (1942), Colonel Blimp (1943), A Canterbury tale (1944) et Une question de vie ou de mort (1946). Pourtant, c'est bien une période charnière pour eux, celle qui les affirmera déjà comme des cinéastes importants et influents.

A la marge

Alors que le cinéma de propagande commençait à apparaître (que ce soit par le biais de fictions vantant le courage et la puissance des armées britanniques, ou l'accaparement du mouvement documentaire lancé par John Grierson sous l'autorité du Ministery of Information), Michael Powell et Emeric Pressburger ont prouvé qu'il était possible de traiter la guerre autrement que par le prisme partisanisme. Déjà parce qu'ils sont antimilitaristes et pacifistes, les cinéastes ont tenu à coeur de remettre en question les violences et les valeurs qu'impliquent une guerre. Ouvertement critiques et dubitatifs, ils ont rencontré l'opposition de Winston Churchill sur la production de Colonel Blimp. Dans celui-ci et Une question de vie ou de mort, l'amitié est célébrée et jugée possible. Dans Un de nos avions n'est pas rentré et A Canterbury tale, il s'agit de préservation de la campagne face au chaos destructeur inévitable de la guerre. Dans Espionne à bord et 49ème Parallèle, la volonté de convaincre autrui à ses positions idéologiques est tournée en dérision, comme une aventure rocambolesque.

Même les années suivant la seconde guerre mondiale, Powell et Pressburger ont continué de vouloir travailler dans la marge. Ils ont construit leur carrière en luttant contre les standards et les règles envahissantes des studios, pour garder leur indépendance. Non seulement avec leur société propre nommée The Archers, mais dans les ambitions artistiques surtout. Bien que la guerre soit passée par là, et que le public privilégiait au box-office d'autres types de films que ceux produits avant la guerre, les deux cinéastes ont persévéré. Au lieu de s'enfermer dans un seul genre comme d'autres cinéastes de leur époque (plusieurs étaient tout de même très bons), Powell et Pressburger ont exploré plusieurs univers et atmosphères différentes. Que ce soit la spiritualité dans les montagnes de l'Himalaya, le monde du spectacle vivant, le thriller psychologique en noir & blanc, la comédie, l'opéra filmé, le film de guerre, etc. Malgré des échecs commerciaux (et parfois critiques), ils n'ont jamais lâché et ont toujours cherché à adapter leurs ambitions. Surtout à partir du milieu des années 1950, lorsque a émergé les Angry Young Men et le Free Cinema. Tandis qu'une nouvelle approche du cinéma (de son esthétique, de sa fabrication, de ses thématiques) apparaissait et était plébiscité, le duo continuait d'être une voix marginale.

S'ils ont pu perdurer aussi longtemps, malgré les obstacles, c'est qu'ils pouvaient compter sur des collaborateurs réguliers. Déjà sur eux deux, qui s'inspiraient mutuellement. Notamment par le logo (la cible avec les flèches) des Archers, leur société personnelle de production. Ce logo annonçant un crédit : écrit et réalisé par Michael Powell et Emeric Pressburger. C'était la première fois que deux personnes partageait ces deux rôles au générique. Puis, ils sont les premiers à s'être constitué une famille d'artistes, de techniciens et autres collaborateurs. En dehors de tout mouvement esthétique. Des personnes présentes quasiment sur chaque film, à chaque générique. Parmi elles : les acteurs et actrices David Niven, Kathleen Byron, Deborah Kerr, Marius Goring, Roger Livesey, David Farrar, Esmond Knight, Cyril Cusack, etc ; les compositeurs Allan Gray et Brian Easdale ; les directeurs artistiques Alfred Junge et Arthur Lawson ; le costumier Hein Heckroth ; les directeurs de la photographie Jack Cardiff et Christopher Callis ; l'ingénieur du son Charles Cyril Stevens ; les monteurs John Seabourne et Reginald Mills. Et tant d'autres. Les films sont souvent associés aux seuls noms de Powell et Pressburger, mais le duo a toujours insisté : il s'agissait d'un travail collectif total, à chaque film.

A la créativité

La famille des Archers ne semblait avoir qu'un seul but : la quête du grandiose, ou comment repousser les limites de la créativité pour déterminer jusqu'où peut aller le langage (et pas seulement la narration) par les images. Celui permettant à Powell et Pressburger d'explorer l'abstraction de nombreux thèmes qui les fascinent. Il y a l'amour, les désirs, l'amitié, la mort, la nature, la croyance et la spiritualité, les troubles psychologiques, l'épanouissement personnel. Sauf que les cinéastes comprennent très vite, et même déjà Michael Powell avant de rencontrer son futur acolyte, qu'il leur est impossible de capter le réel tel qu'il serait. Que celui-ci est trop vaste et complexe pour une caméra, pour un cadre, au-delà d'être foncièrement subjectif. Il y a donc toujours une touche, plus ou moins importante, de fantaisie dans le parcours intime des êtres. Les personnages powellien/pressburgerien rencontrent toujours un mystère, une ambiguïté, une altérité, une illusion, qui dénotent avec ce qu'ils reconnaissent et traversent. Comme s'il y avait quelque chose qui les dépassait, à un moment donné, et sur lequel ils n'ont aucune emprise. Toute l'équipe des Archers se livre alors à chercher des visuels riches, à porter des émotions exacerbées, à préférer le spectacle en s'inspirant de l'expressionnisme allemand, le tout avec le même attrait pour le "mauvais goût".

Avant même les Archers, il y avait les surimpressions et la place envahissante des éléments du paysage dans À l'angle du monde, le travail sur l'éclairage dans L'espion noir comme si Conrad Veidt venait d'un ailleurs extra-terrestre. Puis, arrivent la tempête et les vagues de Je sais où je vais (1945), l'imagination d'un au-delà très froid et austère dans Une question de vie ou de mort (1946), le vertige causé par ces montagnes dans Le narcisse noir (1947), l'expansion de la scène et les hallucinations dans la séquence de ballet de Les Chaussons Rouges (1948), les changements d'échelles des objets dans La mort apprivoisée (1949), la féerie au sein de la nature sauvage de La Renarde (1950), l'univers totalement fantasmagorique et inspiré de l'opéra de Les contes d'Hoffmann (1951) et de Oh, Rosalinda ! (1955). La liste peut continuer en incluant chacun de leurs films. La créativité de Powell de Pressburger peut difficilement se résumer en quelques lignes, mais il y a cette idée de traverser une frontière, pour aller du monde connu vers un monde plus abstrait. Dans certains films, les cinéastes mettent même en scène explicitement des embarcations, amenant les personnages d'un lieu à un autre, d'un univers à un autre, d'une atmosphère à une autre. Il s'agit alors de mettre en scène un passage du réel à l'onirisme, qu'il soit permanent ou intermittent. Que ce soit via un motif, une couleur, une lumière, un effet météorologique, etc.

C'est ce qui crée un paradoxe dans les environnements occupant les films du duo. Les ruptures de ton et d'ambiance sont nombreux. Non pas seulement par le biais d'un motif plastique, mais aussi grâce des coupes, des mouvements de caméra (panoramiques, travellings extérieur vers intérieur et vice-versa, zooms, fondus, travellings arrières pour s'éloigner d'une action cruciale, etc). Le paradoxe des lieux, c'est prendre à rebours les personnages et leurs crises ainsi que leurs familiarités, tout en jouant avec les attentes des spectateur-rice-s. Être à la frontière du monde et des univers qu'ils construisent et dessinent, est une manière pour Powell et Pressburger de s'amuser avec le medium cinéma, et avec les codes des genres explorés. Pour cela, ils mettent en place des digressions esthétiques et narratives. Être à la frontière du monde et des univers, c'est pouvoir garder le fil rouge d'un thème et d'un propos, tout en s'autorisant d'autres chemins et motifs formels. Comme si les émotions, les sensations et les passions des personnages avaient besoin de leur propre langage esthétique. Et pourquoi pas d'appartenir à des paraboles, des parenthèses, dans la continuité d'un récit. De la conscience du medium cinéma naît la question du regard, très présente dans les préoccupations de Powell et Pressburger. La représentation (via l'image) est une alternative (une altérité) au réel, dans ce qui consiste à apprendre à (re)voir, tout en acceptant d'être vu.

A la postérité

Quand bien même Michael Powell et Emeric Pressburger ont fini par emprunter des chemins différents, par mettre fin à leur collaboration après plus de vingt ans de travail ; quand bien même Powell a sombré dans l'oubli et l'abandon de l'industrie cinématographique britannique, leurs films ont été vu. Encore et encore. Jusqu'à obséder de nombreux cinéastes, aussi bien britanniques qu'américains ou français (et surement d'ailleurs). Déjà nationalement, ce n'est pas une influence directe ni peut-être consciente, mais à l'époque des quota quickies, aucun autre cinéaste n'a eu une longue et fastueuse carrière après avoir travaillé autant sous la contrainte que Michael Powell. Aucun autre cinéaste n'a mis en scène autant de longs métrages de commandes, avant d'établir une carrière par soi-même. Ce n'est qu'après la dizaine d'années de règne du Free Cinema, que de nouveaux cinéastes ont émergé grâce à la télévision. Ken Russell, Alan Clarke, Jack Gold, Ken Loach, Mike Leigh, Michael Apted, Mike Newell, Alan Gibson, Stephen Frears (et bien d'autres) ont tous démarré avec des téléfilms ou des épisodes de séries télévisées, sous la contrainte. Désormais, leur carrière n'est plus à présenter pour la plupart et sont considérés parmi les cinéastes britanniques les plus importants, quoi que l'on pense de la qualité de leurs films.

Parmi eux, certains s'exprimaient déjà à la marge de la production nationale, ou de tendances contemporaines. Dans une période où le cinéma britannique sortait de leur propre nouvelle vague, et entrait dans une crise à cause de Margaret Thatcher qui a coupé les financements de l'industrie, des cinéastes comme Ken Russell, Peter Greenaway, Terry Gilliam, Derek Jarman et d'autres émergent avec leur propre vision unique. Encore des années plus tard, que ce soit au Royaume-Uni ou ailleurs, des cinéastes comme Jonathan Glazer, Peter Strickland, David Lynch, Martin Scorsese, Joanna Hogg, Wes Anderson, Francis Ford Coppola et bien d'autres sont instantanément reconnaissables tellement leurs films ne ressemblent à rien d'autre. Ca peut paraître anecdotique ou absurde comme rapprochement, mais tous ces cinéastes sont dans les pas de la persévérance de Powell et Pressburger à concrétiser leur vision du cinéma, en dépit de tout ce qui se produit à côté. Si bien que ces cinéastes peuvent également compter sur des collaborateur-rice-s régulier-ère-s. Comme des familles d'artistes. Thelma Schoonmaker est la monteuse attitrée de Martin Scorsese depuis ses débuts (elle fut même l'épouse de Michael Powell dans les dernières années de la vie de celui-ci) ; les monteurs Stuart Baird et Michael Bradsell avec Ken Russell ; Michael Nyman à la musique, John Wilson au montage, Sacha Vierny à la photographie pour Peter Greenaway ; la monteuse Mary Sweeney et l'acteur Kyle MacLachlan pour David Lynch (et bien d'autres) ; et la liste peut continuer indéfiniment.

L'héritage ou l'influence de Powell et Pressburger ne s'arrête pas à des noms, mais elle est évidemment artistique (et esthétique). En pleine seconde guerre mondiale, leur approche du film de guerre hors propagande et hors éloge des forces armées, en a très surement inspirée plus d'un cinéaste. Pour s'écarter du récit sensationnaliste et glorieux d'un conflit ou d'une bataille (ou de personnages soldats ayant réellement existés), il y a eu de nombreux films à travers le monde remettant en question la guerre et la violence. Parfois en ayant recours à l'intime, ou à la remise en question de la morale et des traditions, ou à la démesure d'un mysticisme, etc. Des rapprochements peuvent se faire avec Apocalypse Now de Francis Ford Coppola, où la séquence sur "La chevauchée des Walkyries" serait une version en film de guerre de la séquence de ballet de Les chaussons rouges. Les première et troisième partie de Voyage au bout de l'enfer de Michael Cimino pourraient être rapprochées du mélodrame qui traverse Colonel Blimp, ainsi que du rapport à la société dans A Canterbury tale. David Lean fut monteur sur 49ème Parallèle, il semblerait en avoir gardé une trace quand il met en scène son face à face complexe de Le pont de la rivière Kwaï. L'enfer de la guerre, de son environnement cauchemardesque où quasiment aucune couleur ne surgit, dans Croix de fer de Sam Peckinpah est très proche de certaines séquences de Colonel Blimp. Cette liste aussi pourrait continuer longtemps.

Le duo Powell et Pressburger est également une inspiration pour la quête du grandiose et du "film spectacle". Que ce soit par le "mauvais goût", par la fantaisie, ou par l'onirisme. Des cinéastes comme Martin Scorsese, Francis Ford Coppola et Brian de Palma se réclament être influencés fortement par le duo. Ils ne sont pas les seuls, évidemment, mais s'il y a quelque chose à retenir, c'est qu'ils transforment les pointes de réel qui traversent leurs histoires dans un mélange entre expressionnisme et esthétique mentale. Toutes les actions, les émotions, les ruptures (de ton, de narration, d'ambiance, etc) et même les images, sont sujets à l'interprétation d'une pulsion, à la formalisation exacerbée d'un ressenti ou d'un objectif (de la part des personnages). Tout le long des films, cette altérité du réel est présente, ou elle progresse petit à petit. Il faut que les environnements / paysages irradient les émotions, sensations, désirs, obsessions des personnages.

Le film Black Swan de Darren Aronofsky est presque une relecture de Les Chaussons rouges. Andrea Arnold intègre pour la première fois de la fantaisie dans ses chroniques sociales austère avec Bird, et d'une autre part s'est laissée envoûter par les paysages dans Les hauts de hurlevent pour amplifier les sentiments de ses personnages. Claire Oakley est volontairement entre le drame psychologique et le fantastique discret (sans effets, sans formes monstrueuses, sans antagoniste terrifiant, juste de la quiétude nocturne) dans Makeup. Jonathan Glazer épouse complètement l'ambiguïté du fantastique qui dérobe les désirs du réel dans Under the skin. Tous ces cinéastes ne se résument pas qu'à ces motifs, mais l'influence est indéniable. La chef décoratrice Sarah Greenwood et la costumière Sandy Powell (ayant travaillé pour Derek Jarman, Martin Scorsese, Neil Jordan) se réclament aussi d'une inspiration du travail de Powell et Pressburger. L'artiste auteure/compositrice/chanteuse/musicienne Kate Bush revendique même être inspirée par Les Chaussons rouges, dans la construction de son univers.

D'autres cinéastes comme Alain Resnais, Robert Altman ou Wong Kar-Wai pourraient aussi très aisément se réclamer d'un héritage de Powell et Pressburger. Leurs images, comme celles des films cités précédemment, ne renvoient pas à une situation synthétique de l'action. Mais à une dispersion des éléments qui constituent un environnement, une atmosphère, un récit. Comme si les images étaient traversées par des interférences, ne laissant jamais la possibilité de clôturer une émotion ou une situation. Parce que toute l'abstraction et toute l'altérité qu'ils/elles ont en commun vient de deux espaces possibles : de l'intérieur des personnages eux-mêmes (et donc les suit constamment), ou de l'environnement dont ces personnages finissent par prendre conscience.

Il y a un autre film de Michael Powell (cette fois sans Emeric Pressburger) dont l'influence n'est plus à prouver. Le Voyeur a eu le malheur de sortir la même année que Psychose d'Alfred Hitchcock, qui lui a fait de l'ombre, mais ils sont tous deux considérés parmi les premiers slashers. Et surtout ceux qui ont eu l'influence la plus importante. Le film de Powell a apporté son point de vue surprenant (à l'époque), et a engendré plusieurs générations de cinéastes mettant en scène des tueurs en série comme personnages principaux, prenant leur point de vue dans leurs histoires. Quand bien même ce thriller horrifique, au discours méta sur la place du cinéaste quand il met en scène, a influencé de nombreux artistes des décennies après, c'est le film qui a définitivement écarté Michael Powell de l'industrie du cinéma britannique. Vivement rejeté à l'époque, le film a poussé son cinéaste à vivre une période très difficile. Que ce soit psychologiquement et financièrement, retranché dans un cottage dans le Gloucestershire. Même s'il a encore réalisé quelques films par la suite, dont le merveilleux Age of consent (1969), ce fut le glas de sa chute professionnelle. Dans les années 1950, Powell et Pressburger ont fini par comprendre que leur cinéma n'intéressait plus grand monde, et devaient se résoudre à accepter / faire des projets qu'ils savaient moins bons.

Malheureusement, cette chute coïncide avec les réticences du gouvernement britannique quant à la production de Colonel Blimp. D'autant que Michael Powell et Emeric Pressburger n'ont jamais reçu l'Ordre du Mérite de la part de la couronne britannique, même après leur mort. Une grande absurdité, au vu de leur influence sur le cinéma.

Teddy Devisme

![[IN TEDDY'S HEIGHTS] : #10. Michael Powell et Emeric Pressburger : Anatomie d'un héritage](https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiHt_f0u2k6MEmhCCol6bA9XPcoWJj0O50P4JVQq81LoydL5zezu6mDw-KGvytTlLjwErcJm8pa-uOG7vGnPz_5ngmqm74dPMJ0L_G5VkP8YXsX06lOfxgsbXdvDa7tDOpuLUQBbrGA7r7gMXrG7g9oTK3jB59ZkhNsizmcJddyHhOa54rBdKPUiZD2qbCf/s72-c/20210725_142257.jpg)

![[CRITIQUE] : Marsupilami](https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhLbQUzvAc4KQo7CihDDWhaUmWbIjG6fJQ__o-1VdcyHhJ11nK98YdStwCIMUgEaZd5jIYZ5F9JC5RQFrF77JwZQ9EGMmRPqUrciL-cXfX_g546ycGcc94uWccPp8DTpdElWTZVtecz1q2KMtWcaqVoNF6iRhzISrD6egNk-Go8yww_4CRgEBBuBFiJsWFe/s72-c/1000009311.jpg)

![[CRITIQUE] : Send Help](https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhGN0s0zp-dnj60kKS-9U5p49lBlHWjvcbfJxr5SFhz81Esekm3Ez8U1ph7AiQSjsHxhpniJ8xe2OyLwOjpj-1DQvrOsQizXpMYmyrZg391aQ8qJYytcou-2642hA7bBNKUoM-zB1wjhIry2U1Me2xWDaTR8kwEZIte0KxwEP6fNm90GStBKZSiGj7rTdzv/s72-c/1000009573.jpg)

![[CRITIQUE] : Rental Family - Dans la vie des autres](https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEi-spIAFppLXlQWuqL9DDecAB6JIrii-DUYopuwU7hxy8yKvS_D8n2Ld8u6JjMlrTvs-ArZMry-2NVWsHwkU1rvIQL5dgjqXw-to_nB_KrEo1atbsL30Yi69xH4b17q4Ls6z-yyKsmS77__4ZgiNZQuI4d8AtY3zJISl92o19VBUKZIGHW-k0NHn-Usaigw/s72-c/1000009437.jpg)

![[CRITIQUE] : À pied d'œuvre](https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEihB_JrAoN_LYb4OdSS2ct08LAFHKVE6sTnlOXxT7vq1UwtCsXzUTwA9SXlclhLNP6dIlpQM1qhhRUbY-j16rGlrn7eoQbt_DPkJwo_nIhD4dEHCSj2p5gCgKsL51kaGFjQ4Ed32dXBcgG9GjtAF06nbHT2bngIG-IlZIXYUf1C-fZUxFfOk6IXKAGD5p0K/s72-c/1000009400.jpg)

![[CRITIQUE] : Him (G.O.A.T)](https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhvu5nEPrRVNEq6pivYCmNH7LzXnoATPLV39Raw7EtIo01c_qf3mhgSgUqp5QheJBRgqh8zTd7-aXhJ14Gy3QEg9F3aulmvr-v8tocIVSl2Rt1Zsb_D3k4dTLQgYMP6HlaIFGjXkruyP3L-WKPzR-7-tHFAfXR6GnK8N58a3qcJ3fdhLo4teOgPjrcHgkev/s72-c/1000009564.jpg)

![[CRITIQUE] : Ella McCay](https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhj3W6cl2lEsdw22ttrYdBJkkObslDVFBJHZ1ZSniglu3r9_6d1YSfS6BdN0en3KQC7me2hxiQBhgw0t5YU2ws5zLaQnGIOABeg014SiWu5tQaEaB5_sHEQ2j7x3dCKfo_R_9w7w9x1W0YjSo75ZLszTxT_aqvfGrLNiA0HPVBF7Yqoj0M7MkThMrsyWOfx/s72-c/1000009505.jpg)

![[CRITIQUE/RESSORTIE] : Une Balle dans la tête](https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEifr-Qse8__rFPKXjOz9iW-zxNgAul3gatvLpNNfs43Ety4l9K-oIOWuYgiw694QTg9CMxRuNskWxuKpoS_cPXxDiFU04lKtmtyO3n3zHu6Q6kcAKfCHpZ0XQoqMHgoSp-BVJzeqsSTDJrhRk2WKI4IYWFrLjvUvi-e5WWDNDJiSS9I70_N57UfLquGH3lQ/s72-c/1000009478.jpg)

![[FUCKING SERIES] : Fallout saison 2 : Viva New Vegas !](https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjZgfsNgDLHh295xHeJ9g71zUkT8m8CpPWcatZeNNWmiZm_mKc2m7O5Tu0vYnS7F0SHWbbi2lQZvoYJgBIx5PlXYvp0tj6aUno-bLICXSPCdsjuEmPjtFMwCT3Qc2Ym9yy2X_oOMrYxTCDqAbSK1Q2FCKZtBnEuvoaxkUxiHYj16i6TgSN3TyN06cHViQ89/s72-c/1000009506.jpg)

![[CRITIQUE] : Code 3](https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgLljscyRjw2zHBhyOz7QYGdB5tAOfe56LOKrs5RsOaC91eMhDXl1ZmXplBGViNN13hKAX6V5e18UTGD9l6m3jp6NT9GDbnb1sDnMaWgKdYhT97BwSzMcCaOMSVga_56_x0AE85VXpGdyiBdzmxGrtfApJZCHGUFHWNtt2ksfyIaLvYh0nqWxJOuNVijchQ/s72-c/1000009413.jpg)

![[CRITIQUE] : À demain sur la Lune](https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjP5QEshz8xYvxc05ekK0nPK7f5bxdaDvtDcZxi0PWV3C1Dm-Zn0S_Zrzbwmtud2e5Y71A-CkmKKBAbcXTUMIX-ThWt5E6QShk7JMEvmgxA50Bq7cwo4kfeuFUI23ZkRBi4zMkiM9aFuSogtQNxaXvXgsnNSWxfVeJ6ggZlkLzJ8V_MCndlay1w0A-xVtZV/s72-c/1000009504.jpg)